“美术”范景中谈《艺术与文明》:看文明的印记怎么出现

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自澎湃新闻的《范景中谈《艺术与文明》:看文明的印记怎么出现》,希望大家喜欢。

艺术对于每一个人都有一种亲和力,有些人是自觉地走进艺术,有些人可能需要有人推动。中国美术学院教授、博士生导师范景中说:“美术史家应该是一个推动者,通过他们的书籍,通过他们的一些演讲,做一些普及的工作。”

由范景中撰写的《艺术与文明》第二部近期出版,该书聚焦从文艺复兴直至18世纪艺术。这一时期的艺术精彩纷呈,可以说是艺术史的黄金时代。范景中近日接受访谈时详述了他写作《艺术与文明》“三部曲”的初衷,谈及个人经历对自己从事艺术史研究的影响。他说,“我虽然写的是美术,是关于绘画、雕塑、建筑,但是我想的是它们作为文明的印记是怎么出现的。”

波蒂切利《维纳斯的诞生》(局部)1487年 乌菲齐美术馆

20世纪80年代早期,对于如何推进中国美术史的研究,范景中试图通过“它山之石”找到方法路径。1983年下半年,范景中开始主编《美术译丛》,组织译介了一大批西方美术史经典著作,让它们首次进入我国学者的视野。在之后的三四十年里,范景中组织翻译了包括贡布里希《艺术的故事》等全部著作在内的,欧洲近现代艺术史学史、艺术史学流派和艺术史方法论相关的经典著作,在当时的美术史界,尤其是对年轻学者、艺术家产生了较大的影响。也是从20世纪80年代开始,范景中提出了“作为一门人文学科的美术史”。

范景中

谈《艺术与文明》的写作

问:能否请您先谈谈写作“三部曲”的初衷,以及为何以“艺术与文明”为题?

范景中:实际上最早我没有想过要写这么一部书。因为纳特艺术学院邀请我上一堂西方美术史的课,在喜马拉雅上播放。上海书画社出版社的编辑做了一个很细致的记录跟配图,我匆匆忙忙间做了一些修改,我说先出版一册,就是此前出版的《艺术与文明I》从“原始艺术—中世纪艺术”,现在这本是第二册,从“文艺复兴—18世纪艺术”,接下来还有第三本。

《艺术与文明Ⅱ》

这套书作为西方美术史讲稿是给大学本科生上的一堂西方美术史课。我想以知识为主,把沃尔夫林的形式分析,帕诺夫斯基的图像学,贡布里希的图式与修正理论这三者融在一起,也把当代一些新的研究成果融入其中,不过那不是重点,主要想讲这三位大师学者的成就。但是写完以后,发现这本书的写作背离了我的初衷,不自觉地把自己多年来的一些想法融进去了。

艺术与文明则是我对于艺术史的一个看法。

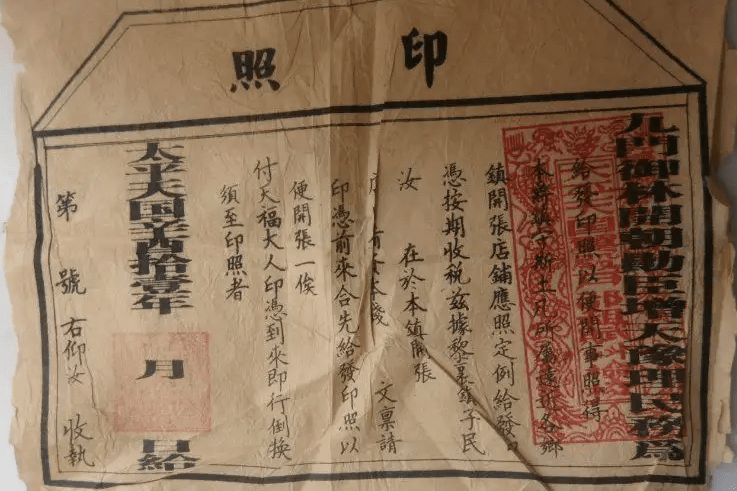

艺术史学科的研究在中国时间不长,尽管在民国年间已经有人开始做这方面研究了,比如滕固、俞剑华、陈师曾、潘天寿等先生都写过。但是我觉得这可以说是一个草创,是文献的梳理,还没有上升到所谓的史的角度。

所谓讲史,虽然它面对的是个别的东西,但是它一定要有理论的内容来关照它,统摄它。中国传统的学术史,不是说没有人重视它,唐代张彦远就已经写出了《历代名画记》,可是从那以后一直到把它转成现代意义上的学术,存在一个断裂,没有一个桥梁把它们架起来。

20世纪50年代以后,出现了马克思辩证唯物主义的史观来写美术史。可是在这个过程当中也存在问题,就是简单的“剪刀加糨糊式”地处理文献,给它扣一个马列主义的帽子,这还不是我想要的“美术史的形状”。

美术史在西方是家喻户晓的常识。西方人读美术史,一方面可以通过书本文字,一方面他们从小就进博物馆、教堂、宫殿,在耳濡目染中学习美术史,他们的美术史教育太普及了。所以我就在想,美术史的教育在中国这么落后,我们应该补上这一课。

我想起陈寅恪先生、梁启超先生、王国维先生他们所做的工作,想起民国年间出现的一个很重要的刊物——《国学萃编》,里边涉及的美术面很广,把音乐、戏曲都包括进去。

我想王国维先生他已经意识到了,他在研究宋代金石学的时候,金石学也是美术史的一部分。他提出来说宋人的研究境界,我们已经失去了。宋人的研究境界是什么?他们一方面是研究,一方面是鉴赏。

陈寅恪在给冯友兰的哲学书写审查报告的时候也提到,他说研究最好是把学者的研究跟美术家的鉴赏眼光融在一起,这是一个完美的境界。陈寅恪也请他的晚辈、学生来研究美术史,比方说何惠鉴先生,陈寅恪和他说你应该研究一下美术史。陈寅恪还提出敦煌学,我认为也是意识到这个问题了。

当然他们自己做的学问还是旧时的学问,旧时学问肯定是经史,这是占第一位的,他们来不及做,但是他们已经意识到这个问题了。我在研究西方学术史发展的时候,忽然明白一个问题:国家基础性的研究没有上升到一个高度的时候,它的美术史是起不来的。美术史应该是一个国家文明的标杆。美术史的真正水平可以代表这一民族,这一国家或代表所在地区,代表民族语言的研究水平,所以我觉得美术史太重要了。

我们的文明如果没有艺术的话,会不会是一片苍白?所以我虽然写的是美术,是关于绘画、雕塑、建筑,但是我想的是它们作为文明的印记是怎么出现的。

拉斐尔 西斯廷圣母 1512-1513年 德累斯顿国家艺术收藏馆 德国德累斯顿

就在我讲课期间,巴黎圣母院遭遇了火灾,那时候我忽然涌现出来一种悲伤,我想到自己在农村时,还画过巴黎圣母院,在我心中它们就是文明的地标,研究这些文明地标是美术史家的责任,是他们的任务。

问:《艺术与文明Ⅱ》的目录是由一些关键词组成的,比如《春》/西莫内塔,米开朗琪罗/拉斐尔/理想美,雅游/三类风景/等,您是怎么来提炼这些关键词的?

范景中:我不觉得这是关键词,而是我写到这个部分的一个小标题。我觉得现在的学术刊物里边所谓的关键词有利有弊。很多人看了提要、关键词以后,这篇文章就算看完了;有很多文章,也可能连提要、关键词都不用看,我们就给他扔一边去了。但是有些文章看了提要和关键词是没有用的,作者的智慧、写作水平不是在提要、关键词,而在他这篇文章本身。

波蒂切利《春》约1482年 乌菲齐美术馆 意大利佛罗伦萨

我们为什么要读这篇文章?除了我们知道它论述了什么问题,它有什么观点,它给我们什么知识之外,更重要的是我们能从其中学到思维的方法。

克劳德·洛兰 埃涅阿斯在德罗岛的风景 1672年 英国国家美术馆 英国伦敦

斯托海德庭园中的白色“神庙” 1745——1761年 英国威尔特郡

我之所以写这些东西,是把它当成这一部分的小标题。比方说雅游。我认为西方的美术史教育是从雅游开始的,这是一段非常关键的时期。雅游的主要参与者是英国的贵族、艺术家、建筑家。英国跟法国比起来没有什么艺术家,跟意大利比起来就更没有艺术家了。因为法国人向意大利人学习,就是说英国人他们跟意大利比起来就更自惭形秽。

圣彼得教堂 意大利威尼斯

卡纳莱托 威尼斯:城堡区圣彼得教堂素描 约1735—1740年 英国皇家收藏

但是在18世纪,英国的国力强盛了,经济财富来了,他们意识到一个问题:要想做一个真正的绅士,一定要解决视觉语言问题。于是贵族领头,艺术家做伴,去意大利旅游,看古董、买古董,在那学习拉斐尔。

现在大英博物馆的收藏,很多是他们雅游的收获,他们把意大利的雕塑、古籍、古画买进来,甚至把达·芬奇的手稿也买进来,英国的文化整个发生了一个翻天覆地的变化。

英国人回去以后又建立了英国的皇家学院,把房子变成了洛兰绘画中的样子,变成了文艺复兴时期的建筑式样,就是帕拉迪奥的式样。这些都是雅游的产物,所以我觉得在西方美术史当中这一段不能够像以往一样,只是这么一带而过,应该详细地讲。

卡诺瓦 海伦像 1812年之后 维多利亚与艾尔伯特博物馆 英国伦敦

再比如说画海伦。画海伦是我经常考虑的一个艺术理论问题,就是说古代艺术家他们要表现一个美人,他们怎么样来解决这个问题?古希腊人的处理方式是选5个美女或者10个美女,来取她们每个人身上最美的这些地方,把它们组合在一起。就如鲁迅写小说,他说我的小说可能有一个原型,但是我不会固定在原型上,可能再加入其他的一些东西。

卡诺瓦 海伦像 溪客旧庐收藏

我在中国美术学院的老师,雕塑家卢鸿基先生,他说,如果是这样做雕塑的话,他没法解决,这就是现实主义跟理想主义的区别,我的老师是个现实主义者,而古希腊画海伦是理想主义,现实主义跟理想主义在这里边有冲突。

我经常想这样一个问题,我们在探讨艺术的形式过程当中,实际上就要面对理想主义跟现实主义之间的矛盾。所谓理想就是理念中的东西,跟看到的东西不一样,怎么样把它处理好,让你的作品里既有理想的,又有现实的东西。

儿时埋下的艺术史研究的种子

问:您是如何走上艺术史研究这条道路的?童年时代的生活经历对于成为如今的你有哪些影响?

范景中:一个人的成长确实有时是被环境塑造的。但是我也相信天赋,我可以说是一个半截的天才论者。我自己能够走到美术这条路上来,也是跟我小时候喜欢画画有关,这是一种本能。我记得很长时间,我是在画海里边的各种鱼,再有一阵是各种各样的龙,最多的是关羽、张飞这些历史故事。这些小时候的经历,对人的影响很大。

我在上一年级的那时候,都是半天上课半天跟住得近的同学一起组成学习小组,一起写作业学习。有一次老师查组,正好查到我没去,跑到我们家,一看我正在画画。但这老师很好,没有批评我,后来还送了我一本画画书,现在想起来我还非常怀念她。

米开朗琪罗 美第奇陵墓《晨》《昼》《暮》《夜》雕像 圣洛伦佐教堂 意大利佛罗伦萨

米开朗琪罗 美第奇陵墓《晨》《昼》《暮》《夜》雕像 圣洛伦佐教堂 意大利佛罗伦萨

我父亲出现政治问题以后,家里边的生活比较困难,我没能走到绘画这条道路上去。没有条件画画,还是要把自己的愿望、想法通过什么方式释放,连环画成了我的一个方式。因为没钱去买连环画,我经常跑到旧书店。我从五年级就开始了旧书店的生活,天津有的旧书店规模很大,有些墙壁上都是线装古书,印谱从地上一堆堆了好高,桌子上面也堆了好多碑帖,我也经常翻碑帖。还有个柜子里面全是过期的杂志,我经常在那看科学杂志,比如《科学画报》《科学大众》和《知识力量》这三种。

到小学五六年级那时候,开始转向旧小说,对于旧小说里边的诗词入迷了,就开始学着填词。不光是去旧书店看书,还到旧书店买书。我记得自己有一个豪举,跟我母亲说,想要买《词律》,《词律》比较贵,要5块钱才能买下来。一位邻居听见了,说他这么喜欢,得想办法给他买。最后我母亲真的借了钱给我把《词律》买下来。

另一方面,我可能天生对于比例比较敏感,这可能是天津的建筑给我的一个训练。在看这的过程当中,自己慢慢地分辨是不是科林斯式,是不是多利安式,再分析它的比例,它可能窗户再宽一点,再高一点,来分析这些结构。所以我在《艺术与文明》中也提到,我认为中国的西洋建筑,最和谐的是天津利顺德旁边的开滦矿务局大楼。

天津历史建筑开滦矿务局大楼。

天津的旧书店和西洋建筑就是我的一方天地,我可以沉浸在里边悠游。我17岁离开天津,每次回忆起来,都对天津充满了感激。我觉得是这个环境滋养了我,让我获得了视觉和精神上的愉悦。

问:您离开天津之后又去了内蒙古那边插队,那是一段什么样的时光?

范景中:边塞诗人岑参写塞外飞沙走石的景象,那是诗人笔下的世界,但你亲身经历那是另外一回事。

我下乡的地方是内蒙古四子王旗,从天津向西北方向坐火车,到了呼和浩特下车以后,再换汽车翻过阴山山脉,还要80里地才可以到我下乡的地方。阴山山脉把内蒙古的风光分成了两截,我所在的阴山之北,恐怕连古代的诗人也没经历过。

四五月份,漫天皆黄,黄到有时候要白天点灯,一片昏暗,沙子打在脸上,就像针扎一样。现在回想起来非常壮观,但是经历起来非常难受。这段经历也给我带来一些启悟,让我意识到人类的渺小,再怎么庞大的词汇都无法形容自然的力量。我时常感谢那段生活,让我的心胸变得宽广。

我自己跟别的知青不一样,别的知青到了冬天有家可以回,我在天津已经没有家了,就在那儿度过冬天。到冬天有一个好处,就是没什么活干,可以天天在屋里边待着,我就在那儿读了不少书。因为非常孤独,书本就是我唯一的伴侣。

读书的时候,我觉得是让自己进入了一个境界,就是梁启超先生在《学问的趣味》里谈到的。他说学问的趣味是最好的一种趣味,要想进入学问的趣味,第一条就是不要想到你读书有用没用,无用之心在这里边起作用了,读书就变成乐趣了。

范景中和儿子

我下乡的地方,有不少高干家庭、知识分子家庭的孩子,大家都带书去。县里边的文化馆也有知青在那工作,文化馆里有些书我们也可以互相借阅,也会跟呼和浩特内蒙古师院的老师借一些书。在这么偏僻的地方,我把朱生豪翻译的三十几部莎士比亚的剧本都读完了,我还抄了几部剧本,还读了英文的福尔摩斯探案集,从古希腊的悲剧一直到当代文学基本上都读了。可以说我对于西方文学的阅读基本是在四子王旗完成的。我在上初中的时候也喜欢哲学,哲学书是我父亲在读军官学校的时候用的课本。在这基础上我又读了列宁的书、恩格斯的书。

《爱因斯坦和相对论》也是我经常提到的书,我对于宇宙学的兴趣就是从这本书开始的,可以说是它让我改变了整个世界观。在农村的这段经历,让我对科学哲学、数学产生了喜欢跟信任。

艺术对年轻人的影响

问:您怎么看待自己过去这几十年的工作?

范景中:1984年的冬天,我接手《美术译丛》的工作,我想有这么一个阵地可以把我了解的西方美术史研究的方法、理论,观念向中国的学人介绍,这可能会对中国美术史的研究有所推进。

我当时的设想是,如果系统地进行介绍,可能30年以后会发生作用。这也是我对于我自己的一个预期。

我受的教育很差,支离破碎,初中二年级就开始“文革”了,考上大学那时我觉得也是侥幸,没有完整的大学训练,就读研究生,遇到的老师非常好,让我们自由学习,凭着我们的兴趣来选择论文,我觉得也是很好,但是太过自由了,感觉自己好像没有受过学术的基本训练。

给美术学院的学生上一堂西方美术史课

在20世纪80年代初的时候,我提出“美术史是人文学科”,也就是当时翻译了一篇帕诺夫斯基的文章《作为人文学科的美术史》。特别是20世纪90年代后期,学科建设口号兴起以后,很多人都说,美术史学科建设的基本工作是你给奠定的,我当时听了不知道是好是坏。因为就我自己的成长经历、学习经历告诉我,所谓的学科设置都是为了临时教学方便,实际上文史哲是不分家的,何况我对于科学史也非常有兴趣,我知道即使是文科跟理科,这之间也没有明确的界限,它们都是互相往来、互相启发、互相反馈的,所以我对于学科的建设没有什么兴趣。尽管他们认为我对美术史学科在中国的学科奠定起了很大的作用,可是我从来不敢接受这么一个夸奖,因为这是有悖我的心愿的。

老一代做学问的学者,我觉得那确实是一座座高山,我们只不过是底下的小草,所以说自己就老老实实做一点介绍性的工作。我这一代人不行,我的学生他们这一代人可能行。把这些理论介绍进来,可能年轻学者他们读了以后,不光是了解美术史研究的方法,对于美术史的看法,整个境界就提高了。这境界一高,大概什么事情都好办。那时候有这么一种展望,现在回想起来,从当时的工作到现在也将近40年了,我认为还是有不少推动作用的。

我经常让我的学生,大学生来管小学生,是因为我觉得他们的水平实际上比我高,特别是在某些方面他们精深的程度要远远超过我。

问:您怎么看待现在的美育热潮?艺术也好,美术史也好,似乎和普通人之间还是存在壁垒的,您有没有好的建议?

范景中:1986年,我到敦煌去,火车上遇到北京大学地理系的一些同学,那时候我是一个年轻老师,我们就聊起天来,他们对我也很客气,因为我比他们长了几岁。我说你们是不是去看敦煌,他们说是的,我说这个做法太好了,我很希望你们不光是到敦煌走马观花地看一看,也希望你们能够真心爱上艺术。

委拉斯克斯《宫女》1656年 普拉多博物馆 西班牙马德里

他们说为什么?我说原因很简单,一个人的成长不可能一帆风顺,我们可能会在情感上或经历上遇到一些坎坷或挫折,那时候艺术可能会出来帮忙,会拯救我们。

我经常想起康有为到意大利,他写下《意大利游记》时候的感受:在罗马,即使是废墟都有人照顾;到了苏格兰,哪个名人在这生活过,所谓的车夫们都会告诉他。

他说从一个城市古物的多寡来分辨这个地区、这个民族文明程度的高下。康有为把他的这段经历写出来,我想这是因为他内心的震撼。

卡纳莱托 威尼斯:卡纳雷吉欧区入口 1734—1742年 英国国家美术馆

我经常说文明可以驱除我们内心野蛮的东西,让它软化,让它变得优雅,说的就是这个意思。

我想艺术对于每一个人都有一种亲和力。有些人他是自觉地就走进艺术了,有些人可能是被动的,需要有人推动,我想美术史家应该是一个推动者,可以通过他们的书籍、讲演等一些普及工作,对普通人走进艺术起到一点微弱的作用。尽管它很小很微弱,但是我觉得也是有意义的。

我一直对于年轻人抱着一种期待,我想他们远远比我们聪明得多,比我们智慧得多,他们一定会把这文明继续向高处推进,这是我的一种信念。