“医学教育”古代医学“主流”靠民间秘密传承,为何到隋朝医学教育才“官宣”

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自史前小魔王的《古代医学“主流”靠民间秘密传承,为何到隋朝医学教育才“官宣”》,希望大家喜欢。

医学学校教育是我国古代官办医学教育的主要形式。我国的学校教育开始很早,多以人文教育为主。虽然在当时的统治体制中,皇室贵族早就已经有固定的医官为其提供医疗护理服务,但是相关的医学校教育却起步很晚,至于形成相对固定的制度就更晚了。

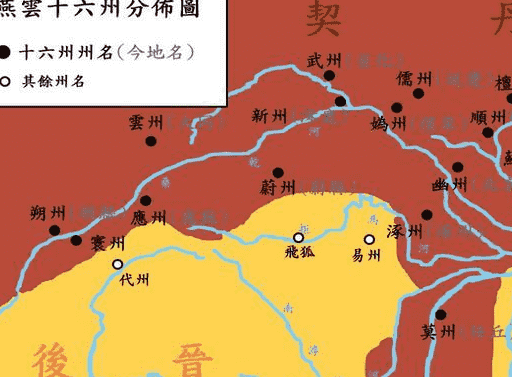

晋代已设有医官教习,但似乎并无独立的医学教育机构,刘宋元嘉二十年始设医学教育机构,但具体是何种机构,并没有明确记载。在隋朝之前,医学教育基本都是在民间秘密教传,直到隋朝起才建立起明确的医学教育制度。

一、中国古代医学教育的发展

第一个阶段:在公元前400年出现最初的师承和家传形式(师徒承袭方式)的医学教育,这种方式东西方类似。在公元443年,刘宋王朝已有初步的医学教育,但是还不够完善,无具体的体系。

隋朝时期的发展则较为全面,设有太医署,太医署内还设有各类职位。发展到唐代后医学教育在组织机构上已发展到了比较完善的程度。

第二阶段:学校医学教育的出现,早在魏晋时期我国就出现了以学校教学的形式的来进行医学教育的模式,到了公元5世纪末,也就是我们常称的隋朝时期就出现官办的教育机构——太医署。

欧洲则在13世纪出现最早政府认可的医学院,进行以基础医学为主的教学。公元624年,唐政府同样也设立了太医署,由行政、教学、医疗、药工四部分组成。此时的太医署既是医学教育机构,也是医疗单位。

第三阶段:宋初太医局归太常寺管理,一般是由翰林院来组织选拔医学教员,讲授专门的书籍等,规模在当时来说较小。

明代设立太医院,太医院的学生主要是从医家子弟中选拔,当时称之为称为“医丁”,同时还从各地选拔合适的医官、医士保送到大医院,对他们进行进行考试,只有合格者才能选入。清初太医院内设教习所教授学生,其学生来源更为开阔,主要有医官推荐。

我国古代的医学教育制度早有启蒙,但真正有明文规定的教育制度直到隋朝才开始发展起来,在此之前的医学教育主要靠秘密传承,这与当时的社会环境有着不可分割的关联。

二、隋朝之前的医学教育主要依靠秘密传承

中国医药学渊源流长,这种民间特殊的传承方法在我国古代医学教育事业的发展和繁荣中起到了非常重要的作用。在医学教育还未完全建立起来之前,医学知识的传授主要都是靠民间的秘密传承。

1、师承成为当时一种主要传授医学知识的方式

师承,通俗来说就是以师徒相传的方式进行医学知识传授、学习的模式。这种模式在我国古代医学教育中占有重要的地位。我们是所熟知的许多名医很多都是通过这种学习模式培养出来的。从历史上看,师承的教育方式具有以下优点:

(1)由于师徒关往往从小耳濡目染,潜移默化,较早接触中医学知识。且大多是自愿结合的,志同道合的师徒结合在一起父辈对其也从小就授以脉诀等理论知识,作为定向培养能充分发挥各自的积极性。

(2)秘方传授给儿辈对于继承老师独特的学术思想具有重要意义,并且他们希望能世代相传。但是正是这种独特的传授方门户之影响,自承家教师意而不易接受其他医家的知识,并且“传子不传婚”、“传子不传女”思想,往往导致一些验方秘术失传。

2、自学成为当时较为普遍的学习方式

古代,通过自学成医者也为数不少。主要有以下几种:一是因为自身患有疾病或为患病家属而钻研医术。二是由于仕途不利或某种原因而不想从官转而来学医。三是受社会伦理观念的影响。

而在自习医学者之中,因为他们之中很多人拥有一定文化素养,所以他们可以通过直接阅读历代医学名著掌握医学理论知识,也容易融贯实践经验。事实上历代有不少名医就是通过自学成才的。

3、私塾教育是自学和师承的结合

对于某一名医、老师的医术特别崇拜折服,而又不能受其亲炙,于是就将该名医、老师的学术思想、临床经验等作为自己刻苦攻读的内容,从而继承该名医

老师的衣钵,并不断发扬。这种方法也是中医教育的特色之一,同样造就了一批名医。

三、为什么直到隋朝才有明确的医学教育制度确立?

1、医学教育的发展不能满足社会的需要

隋代以前医学教育基本上是采取民间秘密传承的形式进行的。这种个别传授的教育方式,越来越不能满足社会的需要。南北朝时出现了官方的医学教育。

据《唐六典》记载,在元嘉二十年时,秦承祖向宋文帝建议应该设立“医学”,以此来广为教授。北朝也有相关职位例如太医博士、太医助教的设立。隋代开始创办太医署,并设有太医博士、助教,按摩博士、咒禁博士各2人,建立起明确的医学教育制度。

隋唐的医学教育非常重视学生的考试和临床实习。规定有月考、季考、岁月,临床实习的成绩作为考试的参考。学生毕业后,依据考试成绩分别授予医师、医生和医工等职位。如果学生在学满9年后,成绩达不到规定的要求,则勒令退学。

2、隋唐的大一统有利于医学教育事业的发展

隋唐时期是我国封建社会的鼎盛时期,国家统一,经济、政治、对外交流以及文化等各个方面都达到了空前的繁荣,医学教育也形成了较为完整的体系。那时候国家拥有有大量的人才和资料,财力雄厚,为当时医学教育事业的顺利开展提供了极为重要的条件。

隋唐时期是古代社会走向鼎盛的关键时期,那时的社会环境稳定,经济发展空前繁荣、昌盛,统治者在政治、经济、文化等领域进行了一系列的改革,推动了教育事业的蓬勃发展。隋唐时期,经济、文化政策相对开明和宽松,注重选拔各类人才,发展医学教育事业。

3、隋朝时期,中外交流更加频繁

中外经济和文化交流极其频繁,为科技教育事业的发展提供了良好的客观环境。就医学而言,国内外医疗水平在不断交流中提高。在边远地区,中医学相继传播和得到一定发展,而这些地区的医疗经验和药物也更多地传入内地,丰富了中国医药学的宝典。

隋唐时期,国际医药交流更为广泛,与中国有医药来往的国家和地区有20多个,其中与日本、朝鲜、印度、阿拉伯等国家最为频繁。如印度的医学著作,在《隋书·经籍志》和《旧唐书·艺文志》等收录的就有10余种,影响相当广泛。

4、儒家思想发展,提倡人们要重孝道

政府医学教育起源于南北朝时期,这一时期虽然有佛教、道教和玄学三者的盛行,但因为儒家思想适应了统治者的需要,逐渐发展成为正统思想。

门阀士族受其学说的影响,再加上保持家业的目的,特别提倡孝道,而作为晚辈了解医学知识是行孝道的必备条件之一。因此医学教育在这一时期受到了重视,专门设立了医官教习人员,政府医学教育初露端倪。

迅速发展则是在隋唐时期,至宋代,理学的成熟,促进了中医学理论体系和实践方面的结合,政府医学教育发展到顶峰。中国封建专制集权制度高度强化,医学教育上也沾染了浓厚的文化专制色彩,各种具有相当科学水平的集大成书目相继出现。

5、隋朝以前,医学的地位低下

但凡对古代社会有所研究的人都知道,古代医学的地位并不高。隋唐以前几乎没有官办的医学学校,直到唐太医署的建立,医学教育机构才终于以官方的形式出现。

古人认为,人只要遵循自然的生存法则是不会生病的,不生病是正常的现象,生病反而是一种反常,人之所以会生病是因为违反了天道。并且多数人认为,相比于医学,能够掌握治理国家、治理天下的本事才算真正的本领。

古代交通、医疗均不发达,医生一天只能救治一个人,而治理国家一天则可以救活很多人。在这样的对比下,古代的统治者广纳治国理事的能人,对于医生则不看重。

四、结语

源远流长、造福万代的中医学,被誉为人类科技发展史上的奇迹。几千年来,中医代代相传、生生不息,这都要归功于符合中医发展规律的中医学传承体系。追流溯源,中国古代究竟是什么样的教育模式支撑起了中医学的传承体系?

这些教育模式对当前中医教育具有怎样的借鉴价值和意义?在我们面对中医教育改革与创新的当下,认真总结中医教育的宝贵文化遗产,深入探讨中医教育的相关命题,显得尤为必要。