“欧洲”欧洲商业-军事体系的新信仰和新力量

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自麟史通鉴的《欧洲商业-军事体系的新信仰和新力量》,希望大家喜欢。

现在让我们还回到中世纪那个发行赎罪券时代的欧洲。

在这个现实的世界里,教会及其主教们未能在上帝的帮助下,认清欧洲社会正在发生的变化,还“天真”地以为一张赎罪券就可以免除那些罪孽深重的人的罪恶。

我们再次来看看欧洲所发生的那些真实的变化吧。

第一,经历十三世纪和十四世纪苦难的欧洲,建立在血缘关系基础上的传统的贵族-平民社会结构正在瓦解,这个瓦解是伴随着西罗马帝国灭亡后,世袭贵族对平民的农奴形式的奴役开始的。

当封建庄园主不肯面对大片荒芜的土地,为了增加自己的财富而不顾农奴兄弟的死活时,约翰·鲍尔作为农奴的代言人,大声喊出了给农奴平等的社会地位的要求,人人生而平等的观念开始萌芽。

而正在围绕教堂、修道院、教会学校形成的城市以及尚未开垦的边远森林,为农奴逃离封建庄园获得人身自由提供了可能。

第二,尽管325年的尼西亚基督教大公会议,为欧洲的统一提供了宗教基础,但决定欧洲社会形态的仍然是古老的传统:战争能力同世袭贵族的结合。

那些大大小小的民族君主国,凭借着战争能力相互对抗、吞噬和联合,决定君主们权力大小的是得到本民族贵族的支持程度、宫廷阴谋、君主国之间的合作权谋、个人的智慧以及战争能力,这为教皇介入世俗政权提供了机会,从而加强了教会的势力。

随着教会势力的加强,特别是严酷的思想禁锢与复杂的宗教仪式,使宗教的非理性力量蔓延于欧洲大陆。这不能不引起已经萌芽了平等观念和自由观念的少数社会精英们对教会的质疑。其中,罗吉尔·培根、约翰·胡斯、达·芬奇、哥白尼和布鲁诺等,这些品质端庄的少数人,以他们的智慧、才华和勇气,公开对教会的权威提出了挑战,为思想荒芜的欧洲撒下了智慧和科学的种子。

当然,教会僧侣们、君主们日益乖张的行为和对财富贪婪追求形成的社会腐朽,为种子的发芽提供了极好的肥料。而印刷术的使用和希腊哲学及科学所蕴涵的智慧,为正在觉醒的思想和科学冲破宗教的禁锢,提供了强有力的援助。

第三,随着贵族-平民社会结构的瓦解,受牟利欲望和机会支配的欧洲人,在宗教禁锢稍稍放松之后,出于信奉丛林规则、易受欲望支配、偏好财富掠夺和投机的性格,使利用货币进行投机和依靠货币去获取更多财富的罗马传统开始复活,不仅削弱了基于封建行会建立的“公平价格”机制,而且以牟利为动机的商业资本从一般商业关系中分离出来,形成了一种独立的、不可遏止的商业力量,催生了第三社会等级的出现,也加速了社会结构的重组进程。

第四,由于同样的原因,即受贪婪地占有财富的欲望驱使,增强了对技术革新和经济活动组织革新的热情,人们越来越多地将生活看做是一种可解释、可计算、可测量、可凭自己的努力和才能去把握的系统,不仅使宗教无法逆转地失去了在欧洲的权力和至高影响,而且,一种包含对资本、技术和力量崇拜的情感,开始在商业社会中孳生,并最终将欧洲推向商业-军事体系的全球扩张轨道。

但是,现在,在欧洲人形成强大的商业-军事力量之前,他们还需要解决一个至关重要的心理问题:到底贪婪、犯罪和放纵的罪孽会不会面临最终审判?或者说,对这些罪孽的救赎是靠自己还是靠上帝?

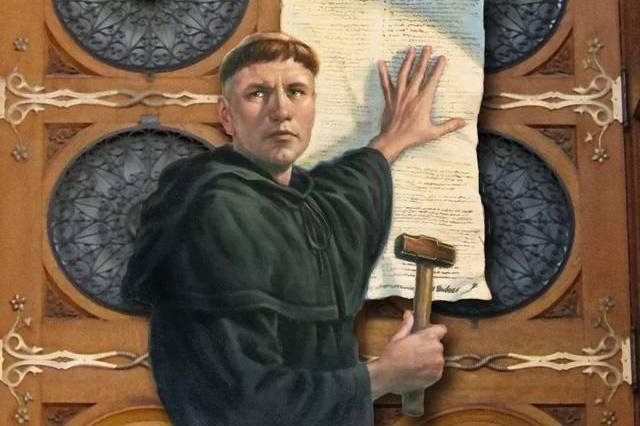

当基督教信徒将赎罪券拿给马丁·路德,让他确认真实性时,路德不得不去思考这样的问题。他发现,只有按照《圣经》的指引去生活而不是按照教会的说教去购买赎罪券,才是救赎的正确道路。因此,路德撰写了针对赎罪券事件的95条论纲,并张贴在教堂的门口。

路德宣称,赎罪券使罪恶成为微不足道的琐事,成为可以与赎罪券贩子在柜台上讨价还价进行调整的行为;而“上帝之语”并不在教会的说教里,而在《圣经》里。

在随后与教会的公开辩论中以及在他翻译成德语的《圣经》中,马丁·路德清楚地阐明了以信仰为核心的新宗教学说,将批判的矛头指向了宗教仪式。他认为,宗教场所和宗教仪式并不是个人与上帝之间的必要中介,上帝应许的唯一生存方式,不是要人们以苦修的禁欲主义超越世俗道德,而是要人完成个人在现世里所处地位赋予他的责任和义务。这是他的天职。因此,马丁·路德认为,修道士的生活不仅毫无价值,不能成为在上帝面前为自己辩护的理由,而且,修道士生活放弃现世的义务是自私的,是逃避世俗责任。

马丁·路德的新宗教学说,引起了教会的极大不满,却为他赢得了对赎罪券不满以及希望摆脱教会控制的新兴商业阶层的的尊重,基督教由此分裂为以马丁·路德之名为标志的新教和以弥撒仪式为标志的天主教;曾导致战争和社会动荡的宗教改革,以削弱教会和教皇的权威、并将宗教生活和世俗生活完全分离为标志而结束。

宗教生活和世俗生活的分离,将欧洲人从非理性的泥淖中解救了出来,并赋予欧洲人以“天职”或“职业”为概念的新的责任和义务:尽可能地多挣钱。

按照韦伯的理解:

“事实上,这种伦理所宣扬的至善——尽可能地多挣钱,是和那种严格避免任凭本能冲动享受生活结合在一起的,因而首先就是完全没有幸福主义的(更不必说享乐主义的)成分搀在其中。这种至善被如此单纯地认为是目的本身,以致从对于个人的幸福或功利的角度来看,它显得是完全先验的和绝对非理性的。人竟被赚钱动机所左右,把获利作为人生的最终目的。在经济上获利不再从属于人满足自己物质需要的手段了。这种对我们所认为的自然关系的颠倒,从一种素朴的观点来看是极其非理性的,但它却显然是资本主义的一条首要原则。 ……

“资本主义精神(就我们所用的意义上而言)为了取得统治的地位,必须同各种敌对力量的世界进行搏斗。我们引用的富兰克林的话所表现的那类思想(指‘你看见办事殷勤的人么,他必站在君王面前’(圣经·箴言·二十二章二十九节)-—著者),虽曾令一整个民族为之喝采,但在古代和中世纪,则肯定会遭排斥,因为它会被认为是最卑劣的贪婪,是一种完全没有自尊的心态。事实上,一切尚未卷入或尚未适应现代资本主义环境的社会群体,今天对这种思想仍抱排斥态度。这并不完全是因为获利的本能在那些时代就不为人所知或尚不发达(人们常常这么说);也并不是象耽于幻想的现代浪漫主义作家所常常以为的那样,在资产阶级资本主义势力圈以外,不象在其圈内那么强烈。在这一点上是找不到资本主义精神和前资本主义精神之间有什么区别的。中国的清朝官员、古代罗马贵族、现代农民,他们的贪欲一点也不亚于任何人。不管谁都会发现,一个那不勒斯的马车夫或船夫,以及他们亚洲国家的同行,还有南欧或亚洲国家的匠人,他们这些人对黄金的贪欲要比一个英国人在同样情况下来得强烈得多,也不讲道德得多。”①

我们不能说韦伯的理解是全部错的,或者是全部对的。

为了解释自己所信奉的观念,而将明显的谬误当作真理,或者说,为了掩盖最初的错误而不得不去寻找可用来掩盖错误的证据的时候,人们都通常会犯与韦伯相同的错误。

贪婪就是贪婪,这是任何情况下人们都可以分得清的一种有问题的品质——当然贪婪者有理由不这么认为。而且我们知道,不管贪婪者出于何种理由而贪婪,都不可能不去损害与他有关系的人的利益,守财奴葛朗苔所赚取的每一分钱,都没有用于自己的享乐——在他数钱时除外,甚至都不肯为了亲情而花费,我们不能因此认为他不是一个对财富贪婪的人,反而要去崇敬他。

但是,我们必须承认,韦伯的说教,要比那些简单以“理性主义”来赞扬欧洲人的商业资本主义的家伙们聪明一些,至少韦伯没有将资本主义在欧洲的发展与“人性的解放”、“科学”、“平等”、“自由”、“民主”的光辉扯在一起,而是站在宗教所具有的对信徒的心理影响的角度,分析了新教徒在商业上取得成功的原因——好像这原因仅仅与欧洲人有关,而与美洲印第安人无关、与非洲黑奴无关,也与鸦片战争时期的中国人无关一样。

但是,理性主义,作为新欧洲的一种新思想力量,与新的商业资本力量、新的技术革新力量一起,曾是那么地旗帜高扬,在战胜非理性的宗教暴虐之后,一切与宗教无关而与科学、技术、商业、放贷有关的活动、研究成果及由此获取财富的行为,包括用思想、知识和技术来赚钱的行为,都被看作是理性的、道德的,任何人都可以凭借自己的才能和努力去取得成功,而且任何人在这种可能性面前,都可依据自己的天性而平等的、自由的进行竞争。

对此,韦伯情不自禁地对新教徒赞美道:

“确实无疑的是新教徒(特别是后面还要详尽探讨的新教运动的某些支派),不管是作为统治阶级还是被统治阶级,不管是作为多数还是作为少数,都表现出一种特别善于发扬经济理性主义的倾向;而这种经济理性主义在天主教徒身上,不管他们的处境是上述的前一种还是后一种,却从未表现到这样的程度。这样,我们就必须在其宗教信仰的永恒的内在特征中,而不是在其暂时的外在政治历史处境中,来寻求对这一差异的主要解释。 ……

“我们不止一次地发现,在西方,并且仅仅在西方,某种类型的理性化甚至在显然互不依赖的生活范围中也获得了发展。因而揣测其根本原因在于遗传差异,本是自然而然的事情。笔者承认自己倾向于认为,生物遗传具有很大的重要性。但是,尽管人类学研究已经取得了有目共睹的成就,而我至今还看不到有什么办法可以精确地或大致地测定出它对我们在此所考察的发展究竟产生了多大的影响,以及是以什么方式产生了影响的。对于各种影响和因果关系可以依照它们对环境条件的反作用作出满意的解释,而分析这些影响和因果关系正是社会学考察和历史学考察的任务之一。只有到达这一点,只有当种族神经病学和心理学发展到超越了其目前的、在许多方面都是前景可观的开端的时候,我们才有指望对这一问题作出令人满意的解释。但在我看来,这种状况目前并不存在,因此侈谈遗传问题就等于过早地放弃了目前有可能达到的认识,而把问题转移到了那些(目前)我们尚一无所知的因素上面了。”

欧洲人的“某种类型的理性化”倾向,韦伯“揣测其根本原因在于遗传差异”,也就是说与人种有关,不然难以解释为什么会在“显然互不依赖的生活范围中也获得了发展”呢?

为什么呢?还是让我们来告诉韦伯吧。

这不是韦伯个人才有的一种“倾向”,而是所有具有排他性的民族都有的一种自我美化倾向。

长期以来,“理性”的欧洲人,始终走不出在历史学研究中的“欧洲中心史观”,就是这种倾向的典型代表,在现代社会中善于使用双重标准的欧洲人,也秉承的是这种倾向。

这种倾向是非常强大的,既连在德国留过几年学的凤凰卫视的邱震海先生,都深受这一欧洲倾向的影响而一有机会就赞美欧洲的所谓理性倾向。

但恰恰是这一倾向,将欧洲扩张前夕,由欧洲废墟上形成的新商业资本力量、新技术力量、新思想力量,作为对发现存在有重大缺陷的基督教信仰的弥补,而成为了一种新的信仰和崇拜。

其实,基督教的教义和信仰体系,本无所谓存在缺陷与否,因为任何一种宗教只对信奉者产生影响。

我们所说的缺陷并不是基督教的缺陷,而是因欧洲人信奉了基督教而表现出来的一种心灵缺陷:

犹太人靠信守诺言而拥有的善于商业的传统,在欧洲人这里是需要与奴役、投机、杀戮和征服相联结的。而关于原罪的意识,随着思想和科学的觉醒,在少数具有理性的人(约翰·鲍尔、罗吉尔·培根、约翰·胡斯、达·芬奇、哥白尼和布鲁诺等)的抗争下,也在欧洲开始觉醒。

觉醒后的欧洲与觉醒前的欧洲的重要不同是,觉醒前不需要为奴役、掠夺和杀戮寻找任何理由;而觉醒后,在抑制不住原罪的冲动,而要通过奴役、杀戮、征服和投机而获得财富时,就需要披上一件光鲜亮丽的道德外衣了。

科学、技术、人权、平等、自由、民主等,恰好就是这样的外衣,它们包裹着那深知潜藏着原罪的灵魂,为的是在进行财富掠夺、征服和奴役、以及因投机事业而不得不大开杀戒时,保持基督教信仰和对新力量崇拜之间的心理平衡。

有关人权、平等、自由、民主的思想和观念的性质及问题,不在这里讨论。

我们想指出的是,它们不是什么普世价值,它们仅仅商业-军事体系的一件道德外衣,顶多可以说,它们所包含的道德价值,如果不与财富掠夺、征服和奴役以及投机相结合的话,还有一些理性的成份,但这不包括人权和民主——就平等和自由给予那些缺少自由和机会平等的社会的启示而言。

而对于“理性”问题,还得再说几句。

就理性的一般意义来讲,中国人对万事万物的“理性”态度,恐怕是其他民族难以比拟的。因为真正的理性,往往表现为一种“知性”,即在心灵中和行为上,认可生存环境的、人类自身的客观存在的一面,而非神秘和妄想的一面。

我们不妨从《论语》中挑选几条孔子对知与不知、人自身的存在、对于客观规律的态度及与人生的关系、人对待自然界中神秘事物的态度、人和人之间的关系,人和客观世界的关系、社会精英和黎民百姓的追求与责任等的见解,看看孔子是怎样一个理性得不能再理性的人了:

知之为知之,不知为不知,是知也(《论语·为政》),

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩 (《论语·为政》)

志于道,据于德,依于仁,游于艺(《论语·述而》)

子不语怪、力、乱、神(《论语·述而》)

己所不欲,勿施于人(《论语·卫灵公》)

人能弘道,非道弘人(《论语·卫灵公》)

百工居肆以成其事,君子学以致其道(《论语·子张》)

相比之下,这个世界上真正能称得上理性民族的,恐怕不多。为欲望所支配、为非理性力量(如宗教)所左右的民族,并不会是一个理性的人群。

我们并不一概反对欲望的力量和非理性的宗教力量对人的影响,但我们反对将“理性”的帽子错误地戴在欧洲人的头上,更反对将这个帽子翻过来再戴在中国人的头上。

而恰恰是,众多学者们,特别是那些新自由主义学者们、喜欢卖弄刺激内需与“看不见的手”道理的学者们、喜欢鼓吹人权和民主的学者们,尤其喜欢那些非理性的东西,而且还喜欢将“理性”的帽子戴在欧洲人的头上,将“非理性”的帽子戴在自己人头上。

这些喜欢“理性”价值判断的人们,忘记了韦伯的另一句命言:理性主义的泛滥熄灭了欧洲的智慧之光。

醒醒吧,那些崇尚欧洲理性的人们!中国先人的知性思想,才是拯救人类的真正的智慧之光!

人权、自由、民主,是美国人目前在全球兜售的一张赎罪券。

【本文完】

注释

①[德]马克斯.韦伯著,于晓等译,新教伦理与资本主义精神,生活读书新知三联书店,1987年,第37、39-40页。