“鲜卑”从“鲜卑的悲剧”入手,浅析北魏孝文帝改革的功与过

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自史芬奇的《从“鲜卑的悲剧”入手,浅析北魏孝文帝改革的功与过》,希望大家喜欢。

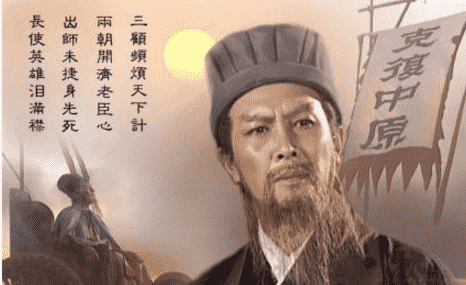

天下大势分久必合、合久必分,三国混战多年,后被魏国完成了统一,可魏国的统一没过多久,司马家篡权,晋国取而代之,与此同时,中原地区常年的混乱也导致大量番邦势力进入中原地区,形成了后来的五胡乱华局面,就此中原进入了十六国时代。

十六国时代最有锋芒的人必然是前秦的苻坚,他在一定程度上也完成了统一,但前秦并没有坚持多久便开始四分五裂,这时,北魏进入了历史的舞台,也出现了一段别样的历史。

一、前秦瓦解,鲜卑入场

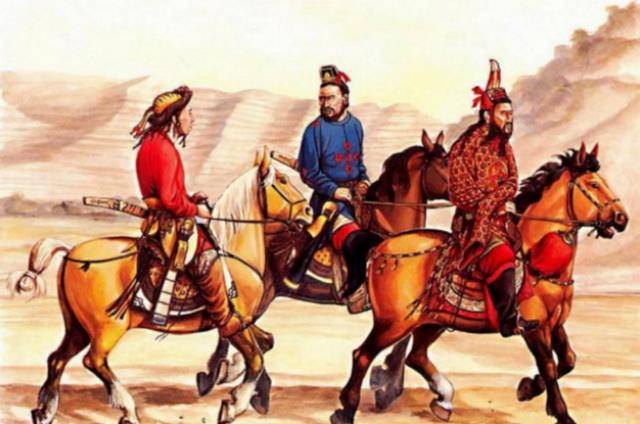

鲜卑族的起源是我国现在的黑龙江地区,起初鲜卑族并没有太多的存在感,因为在他们的旁边就是强大的匈奴,在北匈奴被打败后,鲜卑族看到了机会,很快选择西迁进入了曾经北匈奴的地盘,也就是后世所说的漠北地区。

在随后的三国时代和晋朝时代,鲜卑族一直在不断发展壮大,并且谋求机会入主中原,此时的鲜卑族虽然不断强大,但整体文化层次较为落后,基本还停留在部落时代,但属于他们的时代很快来临。

在淝水之战后,前秦土崩瓦解,被前秦所震慑的势力纷纷自立为王,再次开启了群雄割据的时代,而鲜卑族也看到了机会,先是趁乱恢复了代国,随后改国号为魏,史称北魏。

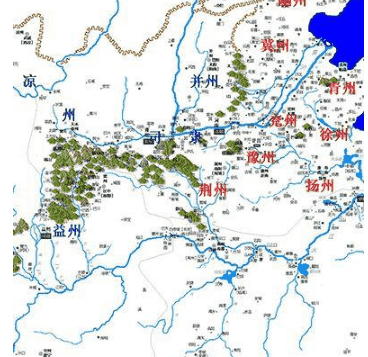

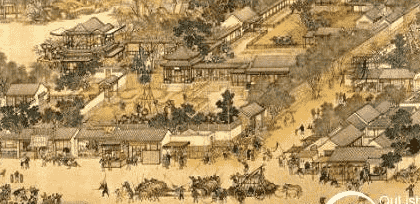

在建国后,北魏很快通过南征北战,不停地扩大疆域,先后攻克了南朝、夏国、柔然和北凉,继前秦之后又一次完成了统一北方的壮举,与南方的刘宋形成了南北朝对峙的局面,至此,北魏开始由进攻状态,转变为防守和发展状态。

二、孝文帝改革——全面汉化

两虎相争必有一伤,三国鼎立会进入僵持状态,但两国对峙必然不会和平,在北魏完成统一后,刘宋立刻就对北魏发动了进攻,不过当时的北魏国力非常强大,刘宋多次北伐都以失败告终,反而伤害了刘宋的根基,让刘宋国内的矛盾日益激化,大家进入了短暂的和平时期。

接下来,北魏需要思考的就是如何让北魏合理、健康地发展下去,因为战争在短时间内无法决定胜负,这时在北魏内部出现了两种完全不同的意见,一个是按照鲜卑时期的制度去管理国家,另一个是全面进行汉化。

在北魏完成统一后,国内立刻爆发出了大量的问题,尤其是统治阶级和平民之间的矛盾日益加深,因为北魏的统治阶级虽然战斗力超强,但因为文化积淀不高,始终不能被汉人所接受,这种情况对于国家的统治影响非常大,不但国家难以发展,而且很容易引起民变,所以北魏以孝文帝为首,开始了全面汉化改革。

其实在这次孝文帝决定汉化之前,北魏的前几位皇帝早已开始了汉化的旅程,只不过他们的汉化还比较谨慎,仅仅停留在学习汉字和汉族文化的阶段,所以到了孝文帝时期,北魏内部的鲜卑族色彩依旧十分明显,可孝文帝不同,他要完成的是彻底的汉化、无差别的汉化。

那么孝文帝的汉化究竟有多彻底呢,其中最典型的三条就是:改汉姓、迁都洛阳、禁止说胡语。

(一)改汉姓

孝文帝改革汉族姓氏的来源,一方面是平民和士族对于鲜卑族这样的番邦游牧民族十分歧视,这种歧视是留在骨子里的,不会因为你是当朝统治者就消失,另一方面是鲜卑对于汉人士族的崇拜和敬仰,在完成北方统一后,北魏皇室依旧保持着对士族十分谦卑的状态,所以孝文帝对姓氏进行了两大改革。

首先以孝文帝的拓跋一脉为代表,将鲜卑内部的贵族全部改成汉族姓氏,其次,鲜卑内部各个阶层也全部改为汉族姓氏,在短短几年内,北魏已经见不到具有鲜卑色彩的名字,为了更好的完成这次改革,孝文帝还和当地的一些大族进行了大规模的通婚,完成了血脉上的汉化。

(二)迁都洛阳

对于一个国家来说,迁都是非常重要的事情,而北魏的这次迁都,相当于将鲜卑族内的所有领导者都放在了汉人的包围圈内,当一个少数族群被一个多数族群包围后,唯一的结果就是被同化,这无关地位与权力,除非等级制度足够森严、不可逾越,负责很难保持原本的特性,而孝文帝的第三个举动,给鲜卑带来了灭顶之灾。

(三)禁止说胡语

每一个民族的发展前期,语言一定会先于文字产生,尤其是在游牧民族当中,语言才是民族的根基,其中最有代表性的就是蒙古,蒙古在入主中原之前是没有系统文字的,在成立元朝后才整理出系统的文字。

而这种情况就意味着,一个民族的很多文化都依赖语言而存在,可为了将北魏彻底汉化,孝文帝下达了禁止说胡语的命令,这相当于将鲜卑的所有根基全部抛弃,可以想象,几年之后,鲜卑这个民族已经快要遗忘自己的祖先。

在这场汉化完成后不久,北魏很快陷入了内乱,分裂成了东西两魏,随后又更替成了北齐和北周,由于胡语被放弃,再加上不断地通婚,到了北周时期,几乎已经看不到鲜卑族的影子,甚至出现很多鲜卑族的后人都不知道自己的祖先是鲜卑的现象。这种结果对于当时的鲜卑族来说,当真是“鲜卑的悲剧”。

三、孝文帝改革的功过

很多人认为北魏的汉化改革是一场败笔,也彻底断送了鲜卑的未来,因为汉化之后,鲜卑从中原大地完全消失,再也没有卷土重来的可能性,但从历史的角度来看,孝文帝汉化改革也许会造成失败,但如果不进行汉化改革,那么孝文帝在位期间,北魏也许就会被推翻。

因为当时北魏境内的反对声非常大,尤其是当地的士族群体,见到北魏的贵族依旧趾高气昂,国家制度和等级荡然无存,所以孝文帝的汉化改革势在必行。

(一)汉化的优秀结果

孝文帝的在汉化改革过程中,做了两件非常有影响力的事情,其中一个是彻查贪污的情况,在改革前,北魏的官员贪污情况十分严重,所以孝文帝进行了大力改革,还对官场任期制度进行了大量修改。

第二点则是实行了十分出名的均田制,孝文帝按照人口去分田地,不仅实行了耕者有其田,还避免田地被某些地主囤积用来压榨农民,因为田地是不能出售的,有劳动力的人可以申请耕地,丧失劳动力的时候田地要归还给国家,这不仅极大的补充国库,改善了农民生活,还开垦了非常多的荒地。

孝文帝改革的结果是显而易见的,孝文帝在位时期,北魏的整体实力得到了快速发展,从这点来说,孝文帝的改革是十分成功的,而且孝文帝汉化改革的初衷也不是为了将鲜卑变成汉人,而是在改革过程中抛弃那些不合适的东西。

但遗憾的是,孝文帝改革过程中,失去了一个主心骨。

(二)改革的失败

从最后“鲜卑的悲剧”来看,孝文帝在改革过程中过于追求结果,反而忽视了很多必要的环节,例如在等级制度中,孝文帝通过一系列的手段,将鲜卑贵族抬高到了和汉人士族同样的高度,这让原本的鲜卑贵族忘乎所以,最后迅速腐化。

尤其是北魏后期,朝内贪污成风,整个国家几乎没有一个人用心去管理国家,最终北魏分裂并被取而代之,不过也正是由于北魏的例子,后期的元朝和清朝,都有了自己独特的管理方式和改革方式。

元朝选择的方式是学习汉族文化后,不断强化本族的文化,在元朝统治期间,所有上层蒙古贵族都必须精通汉族和蒙族所有的文化,虽然他们也有自己的汉名,但并不会丢弃自己原本的蒙古名字。

同理,清朝入主中原后,虽然表面上大力亲和汉人,任用汉族官员,学习汉族文化,但是骨子里他们还是坚持自己的文化,不但权力始终掌握在自己手里,皇室阶层也一直保持着一定程度的血统纯度。

在清朝早期和中期,很少有汉人女子能够成为妃子,即使成为妃子,也无法进入到权力中心。

即使在清朝晚期,掌权者依旧以满族和蒙古族为主,汉人的巅峰也不过是大臣,而不是贵族,但无论怎么做,这些王朝最终覆灭的原因十分类似,那就是内部的腐败。

换句话说,孝文帝的失败并不是改革上的失败,而是整个国家的失败。

因为北魏的分裂是在孝文帝死后,那时北魏分裂的原因就来到了继任者身上,就好比嘉庆时期清朝国力衰退,这其中有乾隆的原因,但主要原因还是在嘉庆的身上。

不能因为孝文帝主导了汉化改革,就让孝文帝成为造成“鲜卑的悲剧”的罪魁祸。