“楚国”奇瑰编钟背后的“曾国”(下)

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自封面新闻的《奇瑰编钟背后的“曾国”(下)》,希望大家喜欢。

奇瑰编钟背后的“曾国”(下)

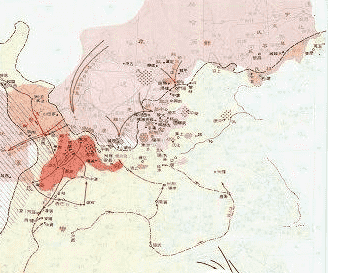

湖北随州文峰塔墓地发掘的青铜戈,表面有清晰的九字铭文“随大司马嘉有之行戈”。

湖北省博物馆藏

曾侯乙镈钟湖北省博物馆藏

曾侯乙尊盘湖北省博物馆藏

曾侯乙编钟的“一钟双音”为世人所惊叹。而湖北省随州市叶家山西周早期曾侯墓中发现的编钟,有侧鼓音的标识符号,通过测音,5件编钟共有10个音高,构成六声音列,这是迄今所见西周早期出土数量最多的双音编钟。可以说,曾侯乙编钟是中国古代千余年礼乐文化积累和曾国数百年传承的结果。

壹

学术界提出“曾随之谜”

追溯历史,西周灭商以后,将姬姓宗亲姻戚分封到各地,设立诸侯国。按照传统说法,周初分封的诸侯国众多,长江流域及江汉地区并没有强国,只在汉水流域封了一些姬姓小国。楚国也是周封的一个小国,最初的地望在汉水以西。

考古发掘所见的曾国,位于汉水以东。目前发现最早的曾国墓地叶家山西周墓,学者们研究认为其属于周文化系统,墓地的布局、随葬器物组合和形制特征等方面,都具有典型的周文化特征。曾国应是周初分封的侯国。

2012年在随州文峰塔发现的曾侯舆编钟上有长篇铭文,经过释读,其中记述:“伯适上庸,左右文武。达殷之命,抚定天下,王遣命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏。”根据这些文字,研究者认为,曾的始封国君是“伯适”。伯适就是南宫适,西周初年著名的贤者,周文王、周武王时的重臣。南宫适有功于周文王、周武王,被封为“南公”,到南方营建国土,以镇抚淮夷,临有江夏,担负着经略长江中下游之责。后来出土的曾公求编钟、芈加编钟等,其铭文记载也可以印证曾国之先祖为“伯适”。叶家山曾侯犺墓出有“犺作烈考南公宝尊彝”铭文簋,可能是墓主人曾侯犺为其父亲“南公”所作。

曾国既是周的封国,其文化自然源于中原文化,所以西周早期叶家山墓葬中,保留着典型的中原文化特征。但是,到了西周晚期和春秋早期,曾国墓葬中的文化元素更加多元,特别是与楚国的联系显现出来。苏家垄墓地出土器物上的“陔夫人芈克”铭文,反映了曾国与楚国的关系。芈为楚国的国姓,“芈克”当为从楚国出嫁到曾国,证明曾楚两国已有姻亲联系。

此时的曾国应当是一个军事实力强大的诸侯。在郭家庙墓地曹门湾墓区,发现长达32.7米、葬车28辆的陪葬车坑,为春秋早期诸侯国中最大的车坑,显示出曾国强大的军事实力。

“汉东之地随为大。”根据历史典籍记载,周初在南方分封的姬姓诸国中,“随”应是最大的一个诸侯。但是,考古发掘却鲜见有“随”的墓葬和器物。于是学术界提出了“曾随之谜”的课题。著名考古学家李学勤等人根据曾侯乙墓青铜铭文提出,“曾”和“随”可能是一家,“曾”即是“随”,“随”即是“曾”,一国两名,就像楚国有时也叫荆国一样。

贰

考古发现为一国两名提供佐证

曾侯與编钟的出土,为“曾”“随”一国两名提供了新证。根据其铭文中记载,周王室式微之后,曾国与楚国交好,吴兵大举进攻楚国,使楚国生变,这时在曾侯的帮助之下“复定楚王”。这段铭文与史籍中“楚昭王奔随”的历史相合。《左传》记载,公元前506年吴王伐楚,攻破郢都,楚昭王奔随,在随的帮助下复国,回师郢都。

这也可以解释为什么曾侯乙去世后,楚惠王要特制一件镈钟送祀,因为曾侯乙的先辈曾侯與曾经救过楚惠王的先辈楚昭王,有恩于楚国。曾侯乙编钟中最大、也是最特殊的一件镈钟,上面的铭文表明,楚惠王熊章得到曾侯乙去世的消息,特铸镈钟以供曾侯乙永远享祀。

2012年,考古人员在文峰塔发现一件铜戈,上有铭文“随大司马嘉有之行戈”,这是考古发掘首次发现标识“随”的铭文,为“随”与“曾”一体说提供了出土实物证据。

2019年在湖北省随州市枣树林墓地发掘的“芈加”墓,研究认为是“曾侯宝”的夫人。墓中出土的编钟上,有铭文“楚王媵随仲芈加”,这与湖北省博物馆此前征集的一件“芈加鼎”上的铭文“楚王媵随仲芈加”相合,表明芈加是从楚国嫁去随的。这再一次印证了曾侯即是随侯,曾国即是随国,“曾随之谜”再度拨去一层面纱。

曾即是随,一开始或为西周王室为遏制南方蛮夷之国而封建的诸侯国。但是,随着楚国的强大,曾国逐渐“楚化”,甚至受楚国所控制,其文化面貌也逐渐摆脱周文化的影响,而融为楚文化的一部分。春秋晚期以后,曾国出土文物中的楚文化特征越来越明显。

“叶家山揭示了曾国始封的秘密,郭家庙表明曾国在春秋时期仍是军事强国,义地岗与擂鼓墩揭开了曾随之谜,展示了曾楚之间的历史关系。”湖北省博物馆馆长、湖北省文物考古研究院院长方勤说,“正是这些不期而遇的考古发现,让我们得以揭开尘封的曾国秘密,与古人进行穿越千年的对话。”

叁

曾国是文化交融的重要纽带

曾国不仅有丰富而精美的青铜器,考古发掘还显示西周初年以来,曾国可能就是重要的青铜冶炼加工基地。在叶家山西周早期墓中,就出土了随葬的铜锭。在苏家垄遗址,考古人员还发现大面积与墓地同期的冶炼遗存。这些发现表明,曾国不仅拥有大量青铜器,而且拥有冶炼和生产青铜器的能力。

考古发现最早的铜矿是江西瑞昌的铜岭古矿冶遗址,至晚在商代中期就已经开采。两周时期,湖北大冶铜绿山古矿冶遗址、阳新港下村遗址、安徽南部铜陵、南陵古铜矿采冶遗址群等均已出现。其中,湖北大冶铜绿山遗址规模相当宏大,开采时期从西周早期一直到西汉时期。由此可见,商周时期,长江中游的湖北东部至安徽南部,有一条十分重要的铜矿开采和冶炼带,这条铜资源带沿江布局,因资源禀赋而生,或许又因长江、汉水等交通要道而兴。

商周时期,铜是生产兵器、礼器及贵族生活用具的主要资源,是列国争夺的重要战略资源。湖北武汉市的盘龙城遗址是商代重要城址,有着独具特色、高度发达的青铜文化,商王朝在此设立如此重要的控制力量,大概也是为了把控长江中游铜矿资源带。

2021年1月,湖北省文物考古研究院又在位于武汉市黄陂区的鲁台山郭元咀遗址,发现商代晚期铸铜遗址,仅用于铸铜的人工台地面积就达千余平方米,是迄今所见长江流域规模最大的商代铸铜遗址。经对其铜矿料的检测分析,其原料可能就来自鄂东铜绿山。这一发现找到新的证据,证明早在商代,长江中游铜业就已实现从开采、冶炼到铸造、运输的“全产业链”发展。

可以猜想,长江中游等地古矿出产的铜原料,通过长江水路运输,集中到盘龙城、郭元咀等“冶铸基地”进行加工,而后又通过水路或陆路运输,源源不断流向中原及北方地区。周灭商以后,势必要继续加强对南方铜矿资源的控制,保障资源供给线路的畅通。从曾国出土青铜器的规模、技艺来看,它应该有稳定可靠的铜资源供应和发达的青铜冶炼加工工业。

历史地理上,有“随枣走廊”之说,即在汉水以东,今湖北枣阳至随州一带,自古就是重要的军事和交通要道,是扼制江淮及汉东苗蛮的战略要塞。一些学者研究认为,曾国作为周王室“镇抚淮夷”的诸侯国,扼守随枣走廊,是中原地区铜矿战略资源供应安全保障的守卫者。据方勤介绍,苏家垄墓地出土曾伯桼铜壶,铭文与中国国家博物馆收藏的传世曾伯桼簠铭文相一致。传世曾伯桼簠铭文记载,曾伯桼“克狄淮夷,抑燮繁阳,金道锡行,且既卑方”,“金道锡行”即为青铜之路。西周时期,周王封曾、鄂于南国驻守此“金道锡行”。

随着周王室衰微,诸侯纷起争霸争雄,原在汉水以西的楚国崛起,迅速向东扩张,控制了从夷越蛮人手中抢下的铜矿资源。而此时的曾国,由于多年“经略南方”,也积累了雄厚的国力。于是,曾楚之间势必发生强烈的冲突。根据《左传》《史记》等史料记载,春秋时期楚国数度伐随,最终使随成为楚国的附庸国。

楚国控制了铜矿的生产和加工,但仍然需要中原及北方的广阔市场,要将铜矿和铜产品卖给周王室和诸侯国,以聚敛财富。曾国或许就是楚国向中原输送铜资源的“中间商”。即使到战国中期,曾国仍然在楚国之侧保持着富有而繁荣的发展状况,尤其是在青铜技艺和礼乐文化上持续发展。而楚国则因掌控了长江流域的铜矿资源和“金道锡行”运输要道,遂能“问鼎中原”,成为春秋五霸和战国七雄之一。楚庄王问鼎中原,放言“楚国折钩之喙,足以为九鼎”,这既是一种耀武扬威,也是对楚国以铜为重要战略资源的军事经济实力的高度自信。

由此可见,在中原文化与楚文化双星并耀的年代,曾国是一个特殊的存在,它不仅是长江流域与黄河流域经济资源流通、往来的枢纽,更是长江中游与中原地区文化交融的重要纽带,在中华文明进程中有着重要作用和特殊地位。

据新华社