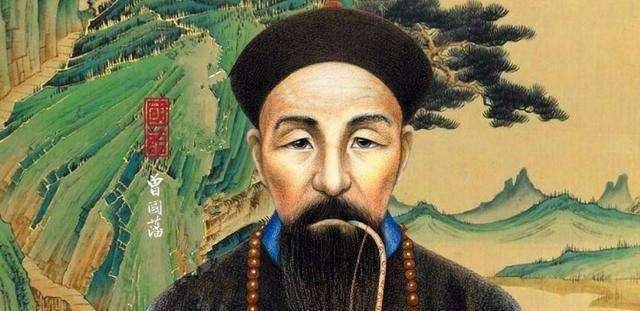

“曾国藩”曾国藩用人只看四条,文官武将凡符合条件的,一律重用

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自历史通宝的《曾国藩用人只看四条,文官武将凡符合条件的,一律重用》,希望大家喜欢。

用人说深奥也深奥,说简单也简单,具体得看当领导的是谁。以崇祯皇帝来说,他虽然殚精竭虑,但在治国用人上却是很失败,以致于上吊前还说“朕非亡国之君,诸臣尽亡国之臣。”将自己的责任推得一干二净。

同样是用人,曾国藩就很有一套,他自编练湘军后,从一次次的失败中总结出了一套“曾氏用人法”。从实际情况来看,曾国藩用人不崇尚深奥,而专取平实。总结起来,针对文官的有四点,针对武将的也有四点。首先就来看看关于文官的。

第一点是操守。古人讲“文官不要钱,武官不怕死,天下得太平。”还有一句是“国乱思良将,家贫思贤妻。”这两句话所讲的道理都是一样的,即品质的重要性。

操守是一个人为人,尤其是做官、做领导的一条底线,也是一条红线。很早的时候,中国就形成了约束官员的三条标准,即“清、慎、勤”这三个字。所以,曾国藩将文官的一条标准定为为“操守”。

操守有两层含义,一是清廉,为官不清廉,老百姓就会有怨言;二是有节操、有气节,有一种临危不惧、临难不苟的胸怀和修养。他说,下属获得上司青睐,但操守有问题,还是不能持久,手下人也不会真心佩服,因此曾国藩特别强调,为官者操守是摆在第一位的。

第二点是没有官气。官气是封建时代的通病,曾国藩提出:一个人无论官职有多高,如果官气很重,发展就会受到局限。官气用今天的话来说就是打官腔、说官话,做事情总是瞻前顾后,首先考虑的是自己的乌纱帽。

没有官气,用曾国藩的话说就是用人不应专取才华,而要重视以质朴为尚。人的才品虽然多有不同,然而只有质朴才能长久,探究起来,以质朴为主而用人的过失不过十之二三,但以才华而用人的过失则常十之八九。

第三点是条理。曾国藩在他的相人口诀中就有“若要看条理,全在语言上”。有条理不仅是一种工作方法,而且一种能力的体现。他打了一个很形象的比喻说,庖丁解牛在外行人看来是一件十分复杂的事情,但庖丁很快就能解剖得很清楚、很利索,因为庖丁找到了诀窍,把复杂的事情变为简单,这就是曾国藩所谓的有条理。

第四点是少大言。大言就是放空话、说大话。他说这是文人习气,或是书生本色。书读得多了,胸中有点墨水的人,往往认为天下事情容易,所以经常放言高论,不着边际,说话没谱。他认为,这种人绝对不能用。少大言,就是要将实话、讲真话。

此外,曾国藩还把人才概括为高明、卑琐两大类,而对待这两类人,办法也是不同的。高明的人进取心强,不想被别人超过。所以对这种人,曾国藩提出要正面引导,积极引之向上。可以归纳为积极的用人方法,对于这类人才的提拔和奖赏,要比平常人多一些。

对待卑琐的人,就大不一样了。在曾国藩看来,卑琐的人没有远大的志向,只看眼前,锱铢必较,一分一毫也不能少他的。对这种人要求严一点的话,他们就会有所忌惮,防范稍微宽一点的时候,这些人就会一天比一天放肆,最后做出出格的事。对待这种人,只能用条条框框来约束他们,不能逾越。

武职官员的标准也有四条:

第一是才堪治民;

第二是不怕死;

第三是不急名利;

第四是耐受辛苦。

如此排列也是有讲究的,曾国藩认为一个人要治理他的辖区,首先要才堪治民,就是能不能让下属心服口服,才堪治民无非是公、明、勤三字,不公不明则他人肯定不服气,不勤则业务必然荒疏,故第一要务在此。

敢打敢拼就是身先士卒,要求别人做到的,自己要首先做到,这样下属追随你,因此作为第二个条件。为名利而出的人提拔稍迟则生怨,稍不如意再怨,与同辈争薪水,与属下争毫厘,因此列为第三。身体弱则病,精神乏短的人久用则散,因此作为第四个条件。

曾国藩的总结的这套用人办法,可以从他在镇压太平天国运动中体现出来,后来他升任两江总督,掌管三省人事权时,也实行这套用人办法。从实际情况来看,确实收到了很好的效果,这也是曾国藩和他的湘军集团人才源源不断的根本原因。