“岳飞”宋高宗与秦桧均曾主战,地位的变化和岳飞自己的失误导致岳飞被杀

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自历史上的拐点的《宋高宗与秦桧均曾主战,地位的变化和岳飞自己的失误导致岳飞被杀》,希望大家喜欢。

要搞清楚岳飞被害的原因,只需要弄明白一个现象:害死他的主要推手宋高宗、秦桧,曾经都是主战派。理清楚这俩人转变的动机,就能明白岳飞为啥被害。

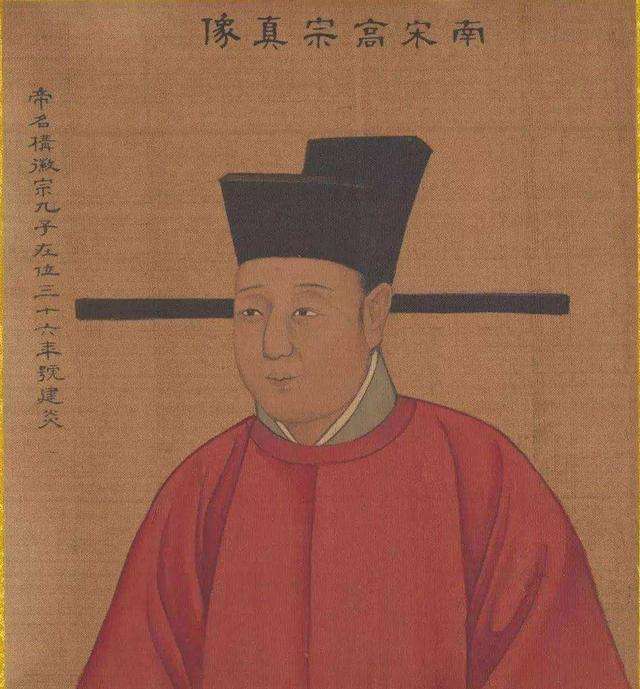

宋高宗赵构,曾经像一位大无畏的少年英雄。

赵构是宋徽宗的庶子,排行第九,十四岁时被封为康王;由于生母韦氏不受宠,赵构也被“恨屋及乌”、在宋徽宗面前不招待见。

按照常理,赵构继承大统的机会是很渺茫的,但纵然如此,他并没有破罐子破摔,而是加倍勤奋、闻鸡起舞。史载他“资性朗悟,博学强记”,每天严格完成背诵1000多字文章的任务;同时,他的武艺也相当了得,据称天生神力、可拉动强弓。年少时,他就这样勤修不怠,在文武两方面提升自己的修为。

除了个人素质优秀,赵构在那时的胆色、责任感也远超常人。靖康元年(1126年),金军兵临城下,要求宋朝派出亲王、宰臣前去谈判、当人质。这种吃力不讨好、甚至有生命危险的苦差,自然是没人愿意干的;也就只有在这种尴尬局面下,宋钦宗找来了赵构。

赵构的反应出人意料,他“慷慨请行”,毫不推辞地接下前去金军大营的重任。对于他的这种表现,也许只有一种合理解释:富贵险中求,与其庸庸碌碌、毫无作为,不如勇闯虎穴、成就一番壮举。

赵构

在金军大营,即使对方发怒、同行的少宰张邦昌被吓得痛哭流涕时,赵构仍神情淡定,让完颜宗望感觉到他不好对付,主动要求替换肃王赵枢当人质,赵构得以返回;又过了几个月,完颜宗翰再次攻宋,指名道姓要求派赵构前去谈判。

赵构得令后立即动身。在途中,得知金军大举渡河,朝廷随即任命他为河北兵马大元帅,沿途募兵勤王、抗敌。

在下一年5月,金军攻破开封,徽、钦二帝被俘、掳走,在外掌兵的赵构顺理成章地在应天府即位,成了大宋王朝的合法继承人。

即位后,为了收拢人心、稳固位置,赵构一度体现出了英主的作为:他顺应民心,颁布了一系列积极的政策,比如罢除劳民伤财的神霄宫、停止散派青苗钱、犒劳为国捐躯的将士家属、供养被扣留在金国的使者的家人、安顿官员、鼓励溃兵/群盗归顺朝廷、免除百姓对朝廷的欠款......通过这些大度的举措,赵氏皇室迅速聚拢了民心、军心,朝野精神为之一振;清算祸国殃民的蔡京、童贯等“六贼”,让那些常年被花石纲折磨得痛不欲生的江南百姓大呼解气;他重用李纲、宗泽等主战派大臣,利用“收复失地、迎回二圣”的口号,把那些一心为国的文武紧紧团结在自己周围。

由此可见,那时的赵构并不是个胆小怕死、临阵退缩的小人。但没多久他就迅速变了个样:

面对金军入侵,虽然自己手下有李纲、宗泽、韩世忠、岳飞等敢于抗敌的军事骨干,有同仇敌忾的军民,有善于水战的天然优势,天时、地利、人和几乎样样全占,赵构却压根没有抵抗的心思,迅速往南逃窜;甚至还一边跑一边向金军求和,不惜低声下气。

岳飞

接下来,赵构就一门心思的于金国媾和,虽然任命岳飞、韩世忠、吴玠、刘光世等将领与金军交战,但也只是把这一动作当成议和的筹码而已。

赵构为什么有如此巨大的变化?所处的位置不同,选择自然随之改变。当初当康王时,他可谓一无所有,自然敢打敢拼;此时既然已身居帝王之位,一方面开始患得患失,另一方面发自肺腑地不愿意真的击败金国、迎回二圣;即使不能光复中原,只是逼得金国人送回徽、钦二帝,自己的宝座也将会变得很尴尬。

于是,为了打压主战派,赵构开始在朝廷里寻找志同道合的主和派协助自己。很快的,秦桧就脱颖而出,成了他的得力干将。戏剧的是,秦桧这位主和派的代言人,曾经也是位坚决的主战派。

靖康元年(1126年),当金军南下、赵构北上时,北宋朝廷委曲求和的意见不绝于耳;而彼时的秦桧还是位主战派的代表,他三上章辞、慷慨陈词、言辞恳切,极力反对割地求和;下一年,百官提出顺应金人要求、拥立张邦昌为帝,秦桧力主保存赵氏,因此开罪了金国人,随后被一同俘虏。

建炎四年(1130年),秦桧趁机南逃,在宰相好友范宗尹的推荐下,担任了南宋朝廷的礼部尚书,并得到了宋高宗赵构的赏识,成了打击主战派的头号干将。

秦桧

鉴于秦桧不合逻辑的南逃过程、前后180度的戏剧转变,让人不得不怀疑他是金国派出的奸细,《宋史》中的表述貌似也坐实了这一点。但无论这一猜测是否属实,他从始至终得到了宋高宗赵构的信任,不仅被视为心腹、忠臣,还在宰相之位一待就是18年。

主张保家卫国、报仇雪耻的岳飞被迫害,苟且求和、残害忠良的秦桧成了“忠臣”,为什么会出现这一让人匪夷所思的奇葩现象?

秦桧确实是忠臣,不过只是对宋高宗个人而言。

赵构既然铁了心要偏安一隅,那么对他政治地位的首要威胁,就不是金国人了,而是那些力主北伐中原、迎回二圣的主战派;但打压主战派这种事情是见不得光的,他迫切需要一些有能力、对自己忠心、迎合自己理念的大臣出面,来替自己干这些脏活、累活。绍兴十一年(1141年)八月,高宗和秦桧派人向金求和,金兀术要求“必先杀岳飞,方可议和”。

但纵观朝廷,黄潜善、汪伯彦赞成自己的主张,但这俩人胆识差劲,承担不起重任;然而秦桧就不一样了,此人有能力、有手段,而且对于跟金国“和谐共存”的主张举双手赞成,这简直是上天派给宋高宗的得力助手啊!

理清楚这一层关系后,对于秦桧的所作所为就不难理解了。客观而言,他与岳飞并没有直接的利害关系,为什么却要冒天下之大不韪、担着遗臭万年的风险,去陷害这位民族英雄呢?只有两种解释:要么他真的是金国的奸细,要么纯粹是为自己的领导宋高宗干脏活。

赵构

综合来看,后一种可能性更大,不然为什么赵构时常絮絮叨叨、大赞秦桧是自己的“忠臣”?但对于国家而言,这种为了自己的荣华富贵,不惜颠倒黑白、迫害忠良、为虎作伥、毫无良知的人,就是标准的奸臣。

不过话说回来,一个巴掌拍不响。岳飞之死也不仅仅是宋高宗和秦桧等主和派的责任,岳飞自己也有一定的责任。

众所周知,宋朝是以武将发动兵变建立的,所以自始至终一直防范武将,重文抑武。当年狄青为焦用求情的时候,“青闻而趋就客次救之。魏公不召,青出立于子阶之下,恳魏公曰:‘焦用有军功,好儿。’魏公曰:‘东华门外以状元唱出者乃好儿,此岂得为好儿耶!’”韩琦这番话其实也反映了宋朝统治者的心态,对武将的防范和打压由此可见一斑。而岳飞则更是一个武将,是所谓中兴四将之一。他在宋朝这个时代本来就应该谨小慎微,可是他做的两件事却让他陷入了必死之局。

绍兴七年(1137年),赵构以刘光世称疾为由,升其为检校太保,殿前指挥使,但解除了刘光世的兵权。赵构最初召岳飞进京进行长谈,岳飞承诺若刘家军合并于他,三年必复东京两河,一起激情赵构也下了手诏,命岳飞着手接管刘家军相关事宜。但赵构没想到的是他的决定遇到整个文臣集团的反对,包括当时的主战派领袖执宰张浚,理由很简单,太祖开国至今没有一个武将能够独立统领十万以上的大军,岳飞同样没有资格破这个例。

在众臣的劝谏下赵构很快“幡然悔悟”,但皇帝是金口玉言,怎好无故反悔,于是他让岳飞去见张浚,由张浚代其转告赵构新的决定,在张浚的都督府,岳飞得知皇帝新的决定后,很愤怒,并迁怒于张浚,恰逢岳飞的母亲姚氏逝世,于是他干了一件很不理智的事情,私上庐山为母亲守孝。

丁忧

丁忧为母持余服,这是中国封建时代任何官员都必须承担的责任,在和平时期,父母亡,担任再重要的职务,也须辞去官职,守孝二十七个月,如果位居高位,声名显赫,工作岗位无人替代的,皇帝可以特批不用守孝,称之为夺情。

但岳飞连假都没请,从东京回鄂州驻地途中就跑上庐山守孝,就太不合规矩了,此时正值南宋帝国的非常时期,宋金战和未定,南方盗匪未平,一个执掌五万大军的军团主帅,竟然未经批准擅离职守,岳鹏举的胆子也太大了。

对于赵构及满朝文武看来,持余服不过是岳鹏举的一个借口,之前岳飞和赵构、张浚发生了一次激烈的矛盾冲突才是他摞挑子的真正原因,而且岳飞也没有避讳他的真实想法,他的辞呈里明确提到他辞职的理由,一是为母持余服,另一个则是与张浚大人不合,产生不可调解的矛盾。

接到岳飞的假条,赵构和张浚都很愤怒,张浚直接指责岳飞此举,“意在并兵,奏牍而去,意在要君,”建议皇帝趁机把岳飞的兵权也一并夺了。

赵构一直都想着收回这些武将的兵权,但是刘家军的五万之众尚未解决,如果岳家军再出点事情,自己这个皇位真坐不住了。于是他连发几诏,并派岳家军将领王贵和岳飞最器重参谋李若虚上庐山促请岳飞下山。“朝廷札下,宣抚司参议官李若虚、统制王贵同去敦请飞依旧管军,如违,若虚等并行军法。若虚等即至庐山东林寺见飞,道朝廷之意孰请,飞坚持不肯出。若虚曰:‘是欲反耶?此非美事,若坚持不从朝廷岂不疑宣抚?且宣抚乃河北一农夫耳,受天子之委任付以兵柄,宣抚谓可与朝廷相抗乎?宣抚若坚持不从,若虚等受刑而死,何负于宣抚?宣抚心岂不愧?’凡六日,飞乃受诏赴行在。”

岳飞

话已经说到了个份上,岳飞不得不选择下山,前去建康行在,向赵构请罪,并复职视事,皇帝对此事既往不咎,但给了岳飞一个意味深长的答复:“卿前日奏陈轻率,朕实不怒卿。若怒卿,则必有行遣,太祖所谓犯吾法者,惟有剑耳!所以复令卿典军,任卿以恢复之事者,可以知朕无怒卿之意也。”

除了这个“意在要君”的丁忧之外,还有一件事是他的错误举措,那就是干预皇帝立储的事情。

赵构仅有一子,即“元懿太子”赵旉。建炎三年七月十一丁亥日(1129年7月28日),赵旉被立为太子后不久就开始生病,宫人不小心踢到金炉发出声响,太子受到惊吓,随后病情加重而去世,年仅三岁。

由于赵构无后,所以只有过继养子,经过多方协商,七岁的赵伯琮,和五岁的赵伯玖被赵构收为养子。

在有了养子之后,赵构依然没有明确立谁为太子。恰在此时岳飞收到了重要的情报,金国准备放赵谌南归。“二年,上幸青城,命密院同知孙傅兼太子少傅,吏部侍郎谢克家兼太子宾客,辅太子监国,称制行事。未几,金人请二帝谕太子出城。统制吴革力请留,欲以所募士微服卫太子溃围以出。”

赵谌即宋钦宗赵桓长子,朱皇后所生,嫡长子身份,名正言顺的皇位继承人,金人此举目的性极强,就是给南宋政权制造混乱。

赵构

得到这个消息的岳飞将此消息奏报赵构:“虏人欲立钦宗子来南京,欲以变换南人耳目。乞皇子出阁,以定民心。”

赵构听后非常不悦,责备了岳飞,“卿言虽忠,然握重兵于外,此事非卿所当预也。”明显是责备岳飞越权谋政。被皇帝责备后,岳飞“面如死灰”,“声落而退”。接着薛弼入见,赵构跟他说起岳飞建议立储之事,又说:“飞意似不悦,卿自以意开谕之。”赵构还让薛弼安慰开导岳飞,或许他也觉得自己话说重了,毕竟在当时的政治形势下,岳飞就算“越职”也是出于忠心。

用常理来分析这件事,岳飞此举明显是向高宗赵构表示忠诚,赵谌若真的归来,凭借他的身份,赵构是非常难以处理的。此时立太子,就说明岳飞并不承认赵谌是太子,只承认赵构是合法的皇帝。

总结起来,岳飞干预立太子,一方面以大局为重,稳固国本。另一方面向赵构表忠心。但是历来关于继承人的问题都是一个敏感问题,如果掺进去就会被怀疑结党营私,所以这个问题是个禁区。立储这个问题本身的敏感性就特别强,而岳飞作为一个手握重兵的将军,在重文抑武的宋朝提出这个建议,更是触碰到了赵构的底线,所以岳飞的被杀也有其自己缺乏政治头脑的因素。

可惜了岳飞,作为一名纯粹的爱国者,终其一生,他都以不屈不挠的意志、直面强敌的勇气浴血奋战在沙场上。但令他万万没想到的是,自己恢复中原故土的诉求,却让当权者深恶痛绝;最狠的刀子不是出自敌人,而是来自身后被自己竭力保护的朝廷;最终,这位忠贞爱国、战功赫赫的名将,未能战死疆场,却讽刺地死在了自己君主、同事的手里。专制王朝的黑暗,由此可见一斑。相对于那些贪生怕死、猥琐苟且的帝王、士大夫,岳飞这种英雄才是民族的脊梁。