“饮食”我读︱中国菜的变与不变

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自澎湃新闻的《我读︱中国菜的变与不变》,希望大家喜欢。

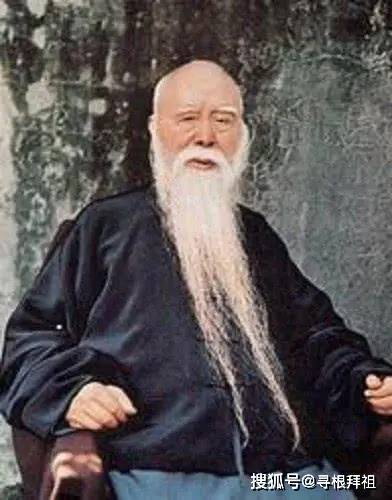

所谓“民以食为天”,饮食在中国文化里的重要性大约是人所共知的。“说中餐是世界上最伟大的菜肴也许极富争议”,“但要说没几个文化像中华文化这样重视饮食,就几乎无人反对了”。这就是著名华裔考古学家张光直(1931-2001)在《中国文化中的饮食》的《导论》里所下的论断。

《中国文化中的饮食》

作为《中国文化中的饮食》的主编,张光直撰写了全书的导论与第一章。全书以年代为纲,从古代(先秦)至今(近现代中国)分为八个章节,其作者可谓名家云集。除了张光直、余英时这样的华裔学者之外,还包括薛爱华(Edward Hetzel Schafer)、牟复礼(Frederick W. Mote)与史景迁(Jonathan Dermot Spence)这样的西方知名汉学家。《中国文化中的饮食》可以看作是一部“中西合璧”的作品了。

至于本书给读者留下的第一印象,或许是其中丰富的细节。这些资料有些来自考古发现,譬如,1972年发现的湖南长沙马王堆一号汉墓里,有着丰富的食物遗迹,包括稻、小麦、大麦、黍、粟、大豆、赤豆等谷物和豆类,以及甜瓜、枣、梨、梅、杨梅等水果,以及华南兔、家犬、猪、梅花鹿、黄牛和绵羊,鲤、鲫、刺鳊、银鲴、鳡鱼和鳜鱼等动物。按照汉代“事死如事生”的观念,这些食物是供墓主人,也就是辛追在来世享用的。不仅如此,考古人员还在她的食道、肠胃里发现了100多颗黄棕色的甜瓜籽,“这清楚地表明,她随丈夫赴黄泉不久前吃了甜瓜”。

书中更多的材料则是出自历代史籍。同样在讲述汉代饮食时,作者引用了《后汉书·冯岑贾列传》里的记载,提到东汉光武帝刘秀早年行军时,疲惫不堪,又饥又渴。这时,冯异端来一钵豆粥给刘秀。第二天一早,刘秀对诸将说:“昨得公孙(冯异字)豆粥,饥寒俱解。”后来,冯异又弄来一些麦饭给刘秀等人充饥。多年后,刘秀写信对冯异说:仓卒无蒌亭豆粥,滹沱河麦饭,这番深情厚谊很久没有报答你了。

值得一提的是,反映世相的明清小说也尤其引人注意。一如书中所言,“我们要是想找明代私人生活里的仪式性宴会的证据,必须求诸明代小说以及稗官野史”。书中提到了西门庆在玉皇庙里还愿后请道士们吃的一顿斋饭。素斋称得上是中华饮食中的一朵奇葩。放眼全球,似乎也只有中国菜会故意摒弃肉食,与此同时“尼姑吃的‘肉’经由高超的技巧制成,外形像肉,也和肉一样让人产生联想,唯独本身不是动物的肉”。书中的这番传神的描述也让人想起了民国初年成书的《清稗类钞》,此书中有一处记载,乾隆皇帝到苏州寒山寺时直截了当地说,“吾等夙喜素餐,第供素馔足矣”。同一本书又形容素斋的口感“味之清而腆,娓娓告人,赞不绝口。”照此看来,乾隆爷大概也不是在假客气。有趣的是,《中国文化中的饮食》在开列了乾隆十九年(1754)的一份御膳菜单后也指出,虽然“清代的许多皇帝都有奢华之名”,但“(这份)菜单虽然听起来很美味,但是远远称不上奢华”。的确,乾隆帝在这顿饭里吃到的,不过鸡肉鸭肉猪肉这样的主菜而已。

在这些详尽的细节里,作者探讨了食物在中国文化中的作用、中国烹饪的历史以及中国生产、准备和供应食物的方法,从人类学和历史学的角度对中国饮食传统进行了全面分析。这就引出了一个问题,什么是中国饮食的传统。从书中的论述中,可以看到“变”与“不变”在中国饮食传统中的并行不悖。

著名的美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在经典著作《全球通史》里曾经提到,“一个生活在公元前1世纪汉代的中国人,若在公元8世纪初复活他一定会感到非常舒适、自在”。这段话的本意是用来说明中华文明举世无双的连续性。但也有一些西方观点认为,中国历史不过是在王朝兴替中循环往复而已。只不过,《中国文化中的饮食》的论述就足以证明,至少在饮食方面,历史上的中国菜一直处在变化的过程之中。若是顺着斯塔夫里阿诺斯的话往下说的话,那就是一个在唐代复活的汉人一定会惊讶地发现,自己吃到了许多前世闻所未闻的菜肴。

譬如,“食肉饮酪”历来被认为是北方草原游牧民族的饮食特征,直到汉代,中原人还鲜有饮酪者。要不然,西汉时期被迫出嫁西域大国乌孙的“和亲公主”刘细君(汉武帝的侄孙女)也不会在《悲愁歌》里将“以肉为食兮酪为浆”看成迥异中原的异乡风俗了。然而,经历了魏晋南北朝的民族大融合之后,“到了唐代,奶制品成了上层阶级饮食的重要组成部分”。“在唐代,北方人普遍认为山羊奶是一种有益健康的饮料,尤其对肾脏有利”,“南方也是如此,动物奶被用于制备许多受欢迎的食物”。甚至大诗人白居易在《春寒》里也提到了自己对乳制品的喜好:“今朝春气寒,自问何所欲。苏暖薤白酒,乳和地黄粥。岂惟厌馋口,亦可调病腹。”

大而言之,这样的变化几乎发生在中国历史上的每个时期。《导论》里,张光直指出,“自古以来,人们乐于接受外来食物。史前时期,小麦、绵羊、山羊可能从西亚引入;汉唐期间,多种水果和蔬菜从中亚而来;花生和红薯在明代由沿海的商人引入”。人们很容易发现,“这些都变成了中国饮食不可或缺的原料”。甚至“中国菜”的烹饪方式也在不经意中演变。就像书中提到的那样,“一些现在很常见的烹饪技术,比如‘炒’,在唐代并不常见”。同时,另一些古老的烹饪方式,譬如“脍”(生鱼片)却因为食品安全方面的原因随着历史的演进逐渐淡出主流餐桌,以至于如今的“刺身”居然成了当代日本料理的代表性食物。这当然不能表明这种饮食技法已经臻于完美。只能说明日本在历史上一直扮演着文化模仿者的角色。因而从唐代学去的饮食技法至今尚能保持原貌,只能成为文化“化石”。这实际上也可以看作自我创新能力丧失殆尽的表现。

这是“变”的一面,与之对应的是,中国饮食在长达几千年时间里仍然保持着自身的特色。在这方面最典型的一点就是“饭”“菜”的区别——“与世界上其他主要饮食传统有很大差异”。直到今天仍然如此。书中引用《礼记·王制》指出,这种分野有着文化上的原因。“不火食者”与“不粒食者”都曾被周代中原人看作“蛮夷”的特征。换言之,“从定义上讲,一个中国人既吃谷物,又要把肉煮熟了再吃”。“要想制备平衡的一餐,饭和菜都必须适量,原料也是分别按照饭和菜两条路径准备的”。当然,“饭”(谷物和其他淀粉类食物)要优先于“菜”(蔬菜和肉做的菜肴)。一些汉语方言(如宁波话)里用“下饭”指代“菜”,就恰如其分地表现出了“菜”的从属地位。即便从表面上主食与肉菜结合在一起的馄饨、饺子之类的面食,“实际上它们是被放在一起而非混合在一起,而且各部分都保持其应有的比例和各自的特点”。用通俗的话讲,(饺子或馄饨的)“皮”就是“饭”,“馅”就是“菜”。由于这一特点的存在,食材的选择反而成了一个不太重要的问题,就像书中形容的那样,“即便用的全是美国当地的原材料并用美国的厨具烹饪,这也是一餐中国饭”。

总的来看,《中国文化中的饮食》从饮食的角度提供了一个了解中国文化的独特视角。对于任何对中国文化或美食感兴趣的人来说,都值得一读。但此书的英文原版出版于1977年,距今已有四十多年。因此也不免有些缺憾之处。

最明显的问题,就是时代所限导致选取资料的陈旧。书中讲述中国饮食文化的起源时提到,“公元前4000年,好几个种水稻的先进文明,形成于淮河到珠江流域的两岸,考古上称之为‘龙山文化’”。的确,囿于“黄河流域中心论”的成见,良渚文化曾归于“龙山文化”,但在科学工具的帮助下,考古学家最终确认“良渚文化”是直接继承太湖流域的马家浜-崧泽文化与浙东宁绍平原的河姆渡晚期文化发展而成的本土文化,与华北的“龙山文化”并无继承关系。另外,书中在谈到现代中国农村时描述,“中国的乡村几乎没有实体商店,也没有任何餐馆”,甚至还提到食物配给的情况,“配给的食物项为大米、小麦粉、肉类(主要是猪肉)”。显而易见,这些描述都是上世纪90年代之前的情况,与如今的实际情况相差甚远,足以令年轻的中国读者感到闻所未闻了。

另一种情况,则是对资料的理解存在值得商榷的地方。为了佐证中国文化对饮食的重视,书中提到,“就拿当代美国人和当代中国人来说,据说中国人的食物开销占收入的比例高于美国人,而从这个意义上说,前者比后者更专注于饮食”。但经济学上早有定论,随着家庭收入增加,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出比例会下降,“恩格尔系数”的高低是无法证明对饮食的重视程度的。书中还写道,“元明时期历史记载的全国大饥荒却少之又少”。这与明末“小冰期”大范围的自然灾害的实际情况似乎有所出入,因为有人评价“明末20余年全国饥荒发生频次及其严重程度有可能是过去2000年最突出的时段”。书中明代部分的作者是专攻明史的牟复礼,他似乎有些过于美化那个时代了。除此之外,书中提到当代中国菜肴的地域差别时,过度聚焦于东南沿海的粤菜与闽菜,只是很勉强地将所谓“下江菜”(淮扬菜)列入“南方菜”的范畴。这自然是由于早期海外移民多出于广东、福建,西方世界对其更加熟悉的缘故。当然这也只是个无伤大雅的问题。

在书中,作者还提到,南洋(马六甲、新加坡)的华南移民,在英国的殖民统治下出现了饮食文化方面“极度有害的西化”现象。“碳酸饮料、糖果、饼干、工厂批量生产的糕点以及逐步变成了它们的主要饮食”。四十多年后看这段文字,不免感觉有些“杞人忧天”。去过新加坡的游客,很容易注意到当地饮食还是中国味十足——新加坡旅游局官网就将该国“国菜”的美誉授予一道华人菜肴“海南鸡饭”。这恰恰印证了《中国文化中的饮食》的又一论断,“中餐不可能消失”,“华人对中国饮食传统保持着非常强烈的自豪感,而且保留着和这些传统相关的知识,不可能让它们失传”。这正是中国饮食文化的生命力所在。