“日语”也是个迷茫的年轻人啊,梁启超

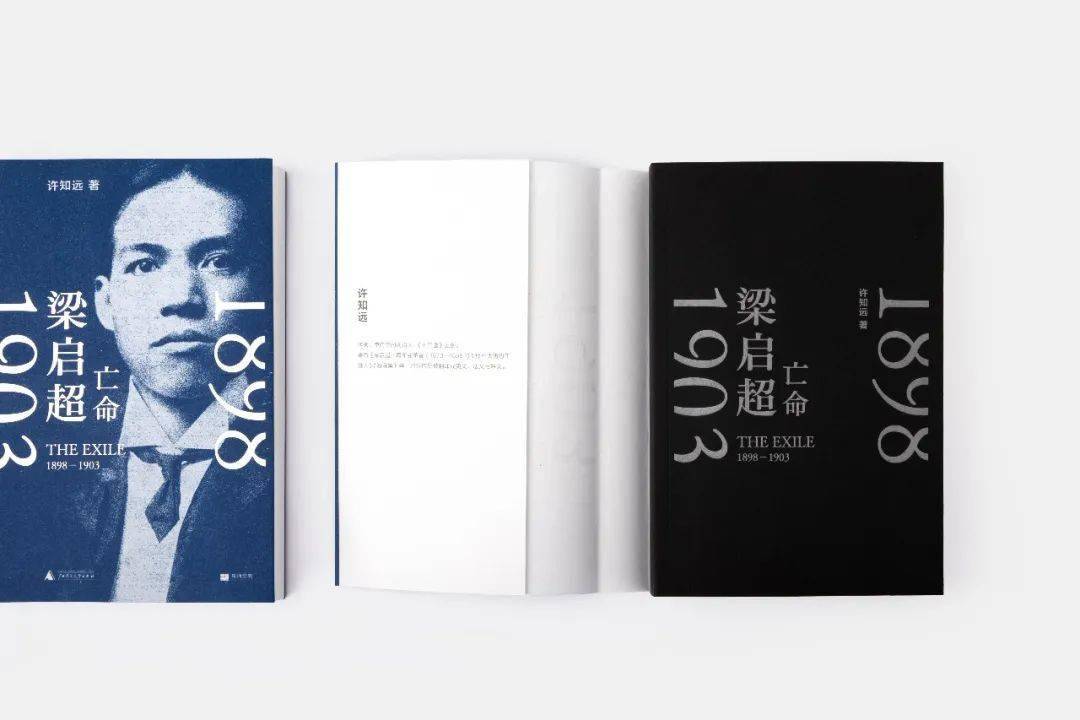

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自单读的《也是个迷茫的年轻人啊,梁启超》,希望大家喜欢。

“梁启超”这个名字会在中学的历史教材中出现一次,当讲到昏聩的清朝需要变革,梁启超会以“维新变法”的要员之一登场,又在戊戌六君子血洒菜市口之时戛然退场。

然后呢?来不及多想,赶紧背下一段历史。知道他是个历史上有名有姓的人物,知道嘴上背的“少年强则国强”作者是他,恐怕是大部分人对梁启超仅剩的记忆。

他就这样被束之高阁了近一百年,作为思想家、文学家、现代中国转型不可忽视的一人,而不再以一个亲切可感、立体丰满的人为后人了解。但你知道吗?梁启超也会囫囵吞枣地速成学习,也会突遇爱情而不知所措,他的人生并不是事事都成、矢志不渝的成功学样本,倒可以说是一位颇具“网红”潜质的金句制造者……

以上是一位年轻编辑在读完《梁启超:亡命(1898—1903)》后的吃惊发现(也可能是误读),原来这位“大人物”竟是这样有意思。不过也不难理解,毕竟这时的梁启超是我们的同龄人,虽然他不用每天上下班,去哪儿都有人接见,但他的得意与挫败、好奇与犹疑,都是如此熟悉;当世界正处新旧交替、未来一片混沌时,有一位年轻人曾这样度过。

“这个年轻人还没有学会什么,

就已经开始思考了”

“卡哇伊”“斯国以”“打咩”“撒呦那啦”……这些日语词早已毫无违和感地融入了我们的日常表达中。很有可能你身边就有一位考过 N1 的朋友,或者有一位正在苦背五十音图的朋友(比如许知远,很长一段时间他的手机壁纸就是五十音图,不知道后来日语学得怎么样了)。

日语五十音图

我们如今对日语的兴趣,多半是“爱屋及乌”,因为爱动漫爱游戏爱影视剧;但梁启超那代知识分子,对日文的重视是因为焦虑。很长一段时间里,中国人对日语的态度是很傲慢的,“认定日文不过是汉文的分支”,其实这样的说法在今天也还能听到。但流亡到日本的梁启超很快抛下偏见,意识到日文里的新世界。日本人所称的“经济学、哲学、社会学”(它们后来进入了现代汉语)冲击着当时梁启超的头脑,他决心学习日文。

但他的学习不是从“a i u e o”开始的,而是与一位叫罗普的旅日康有为学生交流,两人用的还是广东话,“罗普提供语言知识,梁启超则大胆地提炼”。仅一夜间,梁启超就完成了《和文汉读法》。

“该书为如何快速阅读日文总结了若干法则,比如在日文的句式中,副词第一,名词第二,动词第三,助动词第四,只要熟记几十个 假名书写的助词,便可以自由阅读日文书。”

如此神速含有多少吹牛量我们不得而知,也不知道它能多大程度上帮助人学日语,不过这本小册子确真是不少留日青年的入门读物。(p.s. 日后有读者问他如何快速掌握日语,他亲自推荐了《和文汉读法》。)

到访过夏威夷、澳大利亚,尝过交流的窘迫之后,梁启超又萌生学习英语的冲动,甚至还提出要复制成功经验,再写作一本《英文汉读法》,想让看过这本书的人不用几个月就能翻译英文书籍——后因不切实际作罢。

他对诗论也产生过短暂的热情,比起作文章,梁启超对写诗不算擅长,但他对自己的潜力有充分的信心,“认定中文世界需要一场诗界革命,需要新意境、新语句,与古人风格相融”,“说今日不作诗则已,若作诗必为诗界哥伦布、麦哲伦,要在旧诗歌中发现新大陆”。

而好学的梁启超怎么会过了学外语、写诗瘾就满足。编《西学书目录》,连载介绍经济学发展原委、基本理论,连物理学、地理学也没落下。要问梁如何在短时间内消化这么多学科?答案是,他也是一知半解的,他只是尽可能用自己的历史视角和想象力表达自己学到的新知识。可见在学习一事上聪慧、勤奋很重要,自信也很重要。

许知远这样形容他:“这是梁启超最为令人惊叹之处,他总可以很快将新知转化为成果,即使一知半解,他也可以大胆行文,笃定论断,这与他尚显稚嫩的脸庞形成鲜明反差。”

他不得不有这样的自信,也是因为正身处新旧过渡时期,对中国的转型问题有很强的急迫感。

金句制造者

在上世纪的宣传话语中,常能听到一个词——“四万万同胞”。比如《长城谣》中就唱到:“四万万同胞心一样,新的长城万里长。”当时的人口统计已经这么厉害?其实不然,它被用來唤起一种国族意识和爱国心,并不实指中国的人口数。

那么这个词是怎么来的呢?还得是梁启超。“呜呼!此正我国民竭忠尽虑,扶持国体之时也,是以联合同志,共兴《清议报》为国民之耳目,作维新之喉舌。呜呼!我支那四万同胞之国民,当共鉴之。” 梁启超在第一期《清议报》的《清议报叙例》中第一次提到了“四万万同胞”,是的,正是他在日后的反复提及,让这个词成为了重要的宣传词。

《清议报》第一期

据分析,梁启超的发明应该受了日本的影响,“同胞”在日语中有新的意涵,不指中文传统意义上的家族兄弟情,而“四万万同胞”的提法正好与日本流行的“四千万同胞”的提法相似。

在变革过程中,文章、讲演都是非常重要的手段,梁启超是这方面的好手。他知道怎么讲故事能调动起大家的情绪,征服读者的头脑。他炮制的流行语当然也远不止于此。

“他是第一个使‘世纪’流行起来的中国人。”这个我们今天再常用不过的词,在梁启超的时代也是个新发明,意味着全新的时间观。

“少年强则国强”,后来几乎人人背诵的《少年中国说》,由梁启超写于从横滨前往火奴鲁鲁的船上。“中国人曾相信老人的经验是智慧的源头,如今却觉得少年才代表一切美好。”他对“少年”的讴歌,带有启蒙运动之后进步历史观的影响,相信希望在于未来。

电影《雄狮少年》

他也赋予《大学》中的“新民”以新维度,“传统的道德修养与人的自我革新,无法应对这个新时代,必须加入国民与公民的含义”。他开始意识到中国的困境不只在于宫廷权力,而在于普通民众的思想。他对这一问题写作的一系列文章便是《新民说》。

还有“知识就是力量”,梁启超撰写培根小传,抨击传统思想,推崇实验精神,提出了这个激动人心的口号。

以及“天下兴亡,匹夫有责”也来自于梁启超对顾炎武原话的生动概括。

爱情也是新概念

梁启超的内心有明确的排序,在他所受的教育和当时的境况下,儿女情长让位于家国情怀和求知。

妻子在逃亡中诞下女儿,他在信中没有过问孩子的情况,也没有你侬我侬,只是褒奖妻子在这次动荡中表现得“慷慨从容,词色不变,绝无怨言,且有壮语”,以及关心了父亲的情况。再次致信,解释的是接家人过来东京团聚在现实上的困难,并说自己首要考虑的是国家大义。

当然用当下的眼光看,生养孩子是不亚于国事的需要投入大量精力、非常艰难、且有生命危险的事。

但在夏威夷遇到何小姐,让他乱了阵脚。他受邀到广荣记做客,例行发表讲话,广荣记的老板的女儿何蕙珍负责将梁启超的广东话翻译作英文。这位何小姐是位新式女性,写文章为梁启超辩护,懂西式风俗,还怀揣教育理想,愿望是学成后归国参与女子教育。

电影《黄金时代》

他按捺不住内心的澎湃,在给妻子的信中坦白:

“他激动难耐,心头如小鹿乱撞,忽上忽落,‘终夕不能成寐’,五更天起床写信,向李蕙仙袒露半个多月来的内心波动,讲述他对何小姐如何由敬重之心,生出爱恋之心。这是他二十八年来从未有过的体验,他的生活从来‘风云气多,儿女情少’。他矛盾重重,天真又笨拙。他表露对 何蕙珍的爱恋,又坚持这并不可行,坦白自己的荒唐,又暗暗期待妻子能接受何小姐的存在。”

他还写下一组情诗,足足 24 首,刊登在《清议报》上。

他对何小姐产生的是爱情吗?甚至是,初恋?毕竟他和夫人李蕙仙是包办婚姻,他念恩、有愧,却没表露过多少激情。但说是“爱情”也令他不知所措,因为“他也缺乏确切的词语来描述。与民权、宪政、自由、科学一样,爱情也是新概念”。在“恋爱脑”的问题出现之前,梁启超他们面临的是“什么是恋爱”的问题。

梁启超和何小姐的这段感情并没有什么实质性的发展,更像是他自己内心的一场风暴。一是因为他和谭嗣同曾提倡一夫一妻制,不能自己打自己脸,加之国内时局再度动荡,义和团沸沸扬扬,“勤王计划”箭在弦上,梁启超离开夏威夷,经日本返回上海。

如果有机会,真想听听李夫人和何小姐的讲述,她们对梁启超是什么感情?在她们眼中,梁启超是一个怎样的人?

与失败相伴

我们对一个名人的想象,通常是吃的所有苦都有意义。梁启超部分符合这种想象,流亡虽苦,但看到的新世界迅速扩充了他的思想,让他的笔力突飞猛进,他办的《清议报》《新民丛报》口碑和销量都很好,是他颠沛流离、充满不确定和忧惧的生活里的支撑。

但比起办报读书写作上的意气风发,在实际的政治、军事行动中他屡屡受挫,而这意味着希望落空,甚至有人死去。

他初到日本时,和老师康有为原本计划“哭秦庭”,以赢得日本政府的支持,进而赢得英美政府的支持,让维新继续下去。他们大书特书慈禧的邪恶,英明皇帝光绪的悲惨,以为经历过明治维新的日本一定懂他们的苦心。结果他们的声音并没有引起多少同情——“明治维新”在日本已经是过去时,反而在当局的现实利益权衡下被劝离开日本。

失意的他们在海外华人身上看到了新希望,保皇会的种子散落到世界各地,在当地组织聚会、演讲筹款,为未来的行动做准备。但梁启超领到的筹款任务都以失败告终。

他去夏威夷的“kpi”是八九万元,最后他给港澳及横滨寄去两万左右,筹款目标没有达到。他去澳大利亚的“kpi”是筹款 5 万镑,结果只收到墨尔本 700 镑、悉尼 1000 镑、西澳 300 镑左右。他在给老师的信中只能努力辩解,还被教他日语的罗普怀疑私吞募款。后来老师要派他去南美继续筹款,他主动表示了拒绝。

加拿大罗斯兰保皇会

流亡期间,梁启超冒险回过一次上海,顶着一颗值 10 万两的头颅,他不想错过这次自立军起义行动。此时八国联军已攻入北京城,慈禧仓皇出逃。结果抵达上海的梁启超只等来了坏消息,起义因组织不力、军饷不足、通信阻滞、消息泄漏等诸种原因没能成功,迎来的是一场大捕杀。

“自杀的念头也在头脑中盘旋一时,他羞愧于未能及时筹集资金,致使起义失败,令故友与学生命丧。”“这场策划如此之久、卷入如此多人力和财力的行动,以如此草率的方式结束。他们不仅辜负死者,也辜负了那些隐隐期待的全球华侨。”

他化解痛苦的方式很有可能是继续投入到知识世界里,孜孜不倦地写作。(不过他也有不少半途而废的写作计划,比如《中国近代十年史论》。)

一颗怀疑的头脑

“他承认自己思想多变,因此旧文章‘偶一检视,辄欲作呕,否亦汗流浃背矣。’”

梁启超足够诚实。他得到的评价中最难听的恐怕就是摇摆不定、首鼠两端。但他的优点可能也在于此,这让他的大脑始终保持怀疑和开放。

保皇,还是革命?这是梁启超最大的纠结。他的老师康有为拒不与孙文见面,梁却向对方释放出合作的友好信号。他一面敬重老师,思想却不可抑制地从老师那儿独立出来。

写作《保教非所以尊孔论》是他的一次叛逆。康有为相信西方的富强与宗教的联系,因而四处将儒家学说推广为一种宗教力量。梁却否认了儒家的宗教性,否认了宗教对国家进步的帮助。他知道老师会生气,所以在文章里很有求生欲地加了一串排比:“吾爱孔子,吾尤爱真理!吾爱先辈,吾尤爱国家!吾爱故人,吾尤爱自由!”(又贡献了一次金句)

他在革命一事上的进退反反复复了好几次。“他支持章太炎的行动,又随即另函要求不要公布自己的名字。他倾向于反满,又担心激起康有为的不满。”“在给老师的信中,梁启超左右摇摆,一些时候坚定,另一些时候充满悔过。”

从硬币的另一面理解,他就是一个愿意听取不同意见、乐于接受新事物的人。比如面对日本对戊戌变法的批评时,他不像他的老师,能欣然听之;他也很快能“摆脱士大夫的偏见,信赖商业力量,试图将其转化成政治与文化的力量”,《新民丛报》采用的就是股份制。他还嗅觉非常敏锐地察觉到小说引起的新风潮,一扫过往文人对小说的轻蔑,创办《新小说》,自己也写了中文世界第一部政治幻想小说《新中国未来记》。

《新小说》封面

等他来到美国时,我们会发现梁启超对社会主义学说也有所涉猎。“这位中国流亡者热情地说起马克思、蒲鲁东与圣西门,认识日本社会主义者片山潜,还说《资本论》正被翻译为中文。梁启超的记者天性也表露出来,追问社会主义与柏拉图的理想国的关系,又与虚无主义有何关联,里格利本人是否支持工会罢工,以及如何看待排华法案等一连串问题。”

此时的他,正在新兴事物和观念的汪洋里既挣扎又兴奋,而他对中国未来道路的看法,还会发生哪些变化?梁启超 1903 年之后的跌宕人生,将在第三卷中徐徐展开。

编辑:珊珊

▼

《梁启超:亡命(1898—1903)》

(签名版)全新上市