“贵族”春秋时期的贵族政治的历史变迁

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自历史故事迷的《春秋时期的贵族政治的历史变迁》,希望大家喜欢。

绪论

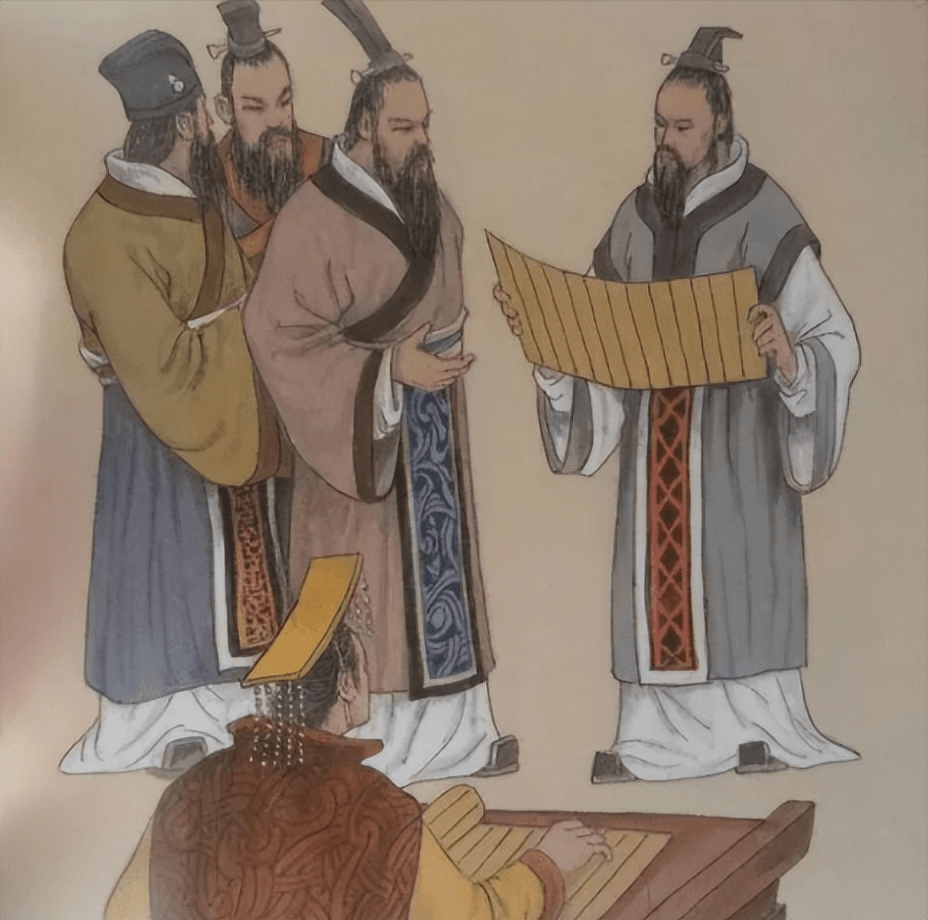

贵族政治是指“奴隶制国家和封建制国家由世袭贵族的代表人物掌握政权的政治制度”。西周、春秋时期。

各级国家政权机关中均由贵族担任要职。而不具有贵族身份的人则无法跻身高位。因此。西周、春秋时期的政治形态应属于贵族政治范畴。

卿置侧室。大夫有贰宗。士有隶子弟。”可见周代贵族阶层。是由实行分封制和宗法制而形成的。

各级贵族按照其政治等级占有土地。并对隶属于自己的民人进行统治。贵族的家族内部。则由家族长依据宗法血缘关系对其族人进行管理。

主要是基于以下几个原因:春秋时期贵族政治的历史变迁是中国历史上的春秋时代。春秋是我国奴隶社会由盛转衰的历史时期。

当此之时。随着天子的衰微与诸侯的强大。西周以来“礼乐征伐自天子出”的政治秩序被打破。

出现了诸侯强国竞相争霸的局面。在争夺霸权的战争中。一些国家将掠得的土地分封给卿大夫家族。建立采邑地方政权。

从而促使了卿大夫阶层的兴起。当采邑实力壮大后。卿大夫家族即以采邑为据点。展开了争夺国权的激烈斗争。

孔子对春秋社会发展趋势的概括无疑是正确的。春秋时期的历史变迁。正是经历了王纲解纽、霸权迭兴、政出家门等几个量变的阶段。

最终导致了春秋社会的全面崩溃和战国时代的来临。完成了中国历史从奴隶社会向封建社会的质变。

因此。春秋时期实为西周奴隶制向战国封建制转变的中间阶段。研究贵族政治在春秋时期的衰变过程。

对于深入认识周代社会形态演进的特点与规律。具有十分重要的意义。其二。

春秋时代的阶级斗争。

主要发生于贵族集团内部。晋国太史蔡墨说:“社稷无常奉。君臣无常位。”司马迁说:“政由方伯。诸侯恣行。淫侈不轨。贼臣篡子滋起矣。”

《史记·太史公自序》:“春秋之中。弑君三十六。亡国五十二。诸侯不得保其社稷者不可胜数。”《左传》昭公经过春秋时期的阶级斗争。

奴隶主贵族金字塔式的等级大厦自上而下地倒塌了。战国时期。夺取了政权的旧贵族。为了避免重蹈覆辙。

不得不开始实行变法。使新兴的地主阶级掌握了国家政权。从而在本质上改变了上层建筑的性质。

完成了中国社会由奴隶制向封建制的飞跃。因此。研究春秋贵族政治的历史变迁。对于我们正确认识中国奴隶社会的阶级结构、阶级斗争的特点和历史作用。

其三。春秋社会之特点。如童书业先生所言“为一过渡时代。一切社会经济、政治制度、学术文化均开始发生变化”。

之所以称其为过渡时代。即在于春秋社会一方面延续了西周时期的部分旧传统。另一方面又发生了一些新变革。

因而具有变和不变的双重特征。春秋时代的过渡性特点涉及社会的各个方面。其中最为重要的是政治制度。

而贵族政治的核心内容。即由贵族等级制度、采邑制度、姓氏制度、宗法制度、家臣制度、宗庙制度及其他礼制构成。

春秋贵族政治的变迁。主要指这些制度于春秋之世发展、演变、衰落的过程。这些制度瓦解之后。

被战国的军功授爵制、郡县制度、官僚制度、法制等所取代。因此。研究春秋时期的贵族政治。亦有助于理清周代政治制度变迁的基本脉络。

春秋时期诸侯、卿大夫、士阶层的家族形态,要服从于政治的需要。而不同的贵族家族形态反之亦对当时的政治产生了不同的影响。

我们在研究春秋贵族政治时,必须结合各阶层家族形态的差别进行具体的考察。因此,上述关于周代家族制度及宗族组织的成果,对于本课题研究的重要性是不言而喻的。

关于卿大夫阶层和新兴地主阶级的研究。

王兰仲《春秋时代卿大夫封建领主性质简论》指出,春秋时代的卿大夫具有既是臣又是君的特点。

这反映了卿大夫的领主性质;“命氏”是卿大夫成为领主的关键;从卿大夫与其属民的生产关系看,其基本经济属性是封建的。

刘泽华《从春秋战国封建主形成看政治的决定作用》认为,春秋战国时期占主导地位的剥削方式是封建性质的,此时形成的封建主是中国历史上第一代封建主。

它的成员主要是通过政治方式发展起来的。这两篇文章提出春秋卿大夫阶层,主要是通过所谓“命氏”的政治方式而形。

关于春秋社会变革性质的研究。

春秋时期,社会发生了深刻的变革。学术界对春秋时期的社会变革的性质,争议比较大。林甘泉《从出土文物看春秋战国间的社会变革》。

主要根据文物考古资料,论证了春秋战国间的社会变革是从奴隶社会向封建社会转变,而不是从封建领主制向封建地主制转变,也不是从家长奴隶制转变为发展奴隶制。

俞伟超《古史分期问题的考古学观察》亦根据文物考古资料,但得出的结论与林氏不同,认为从春秋晚期开始,中国社会从家内奴隶制过渡到了劳动奴隶制。

黄中业师《重评战国变法运动》一文虽主要讨论战国,但对判定春秋社会变革性质亦有启发意义。

文章认为战国变法运动推动了中国社会完成了由奴隶制向封建制的飞跃,所谓新兴地主阶级在春秋战国之际相继在各国武装夺取政权一说。

从理论到实际都是难以成立的。我们在探讨春秋贵族政治的历史变迁时,亦主张卿大夫与公室之间的斗争。

属于奴隶主贵族集团内部的斗争,并未改变当时的经济基础和社会性质,同时也承认,卿大夫与公室之间的斗争。

削弱了宗法贵族的势力,对战国时期封建制最终取代奴隶制,起了重要的促进作用。其次,贵族政治在春秋三百多年间,经历了从鼎盛到衰落的发展过程。

因此,在春秋不同的发展阶段,贵族政治具有不同的特点。学界对春秋贵族政治的静态研究较多,但对贵族政治在春秋时期的演变及其规律的探讨则显得单薄。

而总结历史发展变化的规律性,正是史学研究的根本目的。再次,对春秋贵族兴衰与政治变迁的互动关系缺少必要的关注。

春秋贵族集团内各阶层因实力对比的变化,不断进行着权力的再分配。与此相适应,爵制、宗法、采邑、礼制等重要制度也发生了深刻的变革。

因此,春秋时期的政治变迁,与贵族集团内各种力量的兴衰成败有着密切的联系。对于这一点,已有的研究尚未予以足够的重视。

另外,以往的研究还具有明显的不平衡性。从总体上看来,多数研究集中于卿大夫阶层,而对诸侯、士的探讨相对要少许多。

对于春秋列国内政变迁的过程及特点,亦缺乏具体、深入、系统的研究。以上这些方面,都是我们在本课题研究当中亟需注意的问题。

研究的思路和方法

春秋贵族政治是一个重大的问题,其涉及面颇为广泛。要对这一问题作全面系统的研究,其难度不言而喻。

笔者虽自知学力不逮,但愿以新的视角,对这一问题进行多层次的考察,力求通过对几个专题的深入研究,来展现贵族政治在春秋时期的演变规律。

从霸政体制下五等爵制的存留及其破坏的视角,探讨诸侯等级制在春秋时代的瓦解。笔者认为,春秋时期,随着天子的衰微,列国诸侯开始依据实力论大小强弱,传统的五等爵制遭到了破坏。

五等爵制的破坏,是春秋贵族政治变迁的历史起点。本文第一章即考察了春秋时期五等爵制破坏的情形、原因、影响等。

从政体的视角探讨春秋时期“国”与“家”的内在矛盾。

春秋时期,一些诸侯国摆脱了五等爵制的约束,大肆扩张领土和军队,同时又将掠得的土地封给卿大夫,建立地方政权——“家”。

“国”与“家”之间的矛盾斗争,是春秋贵族政治的核心内容。笔者认为,“国”与“家”的斗争,实质上是分封制政体内在矛盾不可调和的产物。

因此,必须将“国”、“家”关系上升到政体的高度去认识。

本文第二章即从政体的角度,对春秋诸侯立家的历史必然性、“家”的双重性质、国与家的矛盾在国家结构转变中的作用等问题进行了论述。

从公族分化的视角探讨春秋时期君统、宗统关系的嬗变。笔者认为,宗法制度是周代政权的支柱之一。

周代统治者实行宗法制度,通过君统、宗统的相互分离,使血缘关系服从政治关系,并利用族权来维护君权。

春秋时期,从公室分化出来的“公子之宗”、“别子之宗”,往往凭借其宗族势力与公室激烈地对抗,这表明宗法制以族权藩屏君权的政治功能已逐渐丧失。

公族的分化及君统、宗统关系的嬗变,是春秋贵族政治变迁的重要内容之一。本文第三章对这一问题进行了探究。

从卿族的兴废与内政变迁的视角,探讨春秋列国贵族政治变迁的共同性和特殊性。笔者认为,“国”与“家”从相互依赖走向矛盾斗争,是春秋贵族政治变迁的基本趋势。

然而,列国因历史传统和现实国情不同,“国”、“家”矛盾斗争表现出来的特点也不尽相同。对春秋列国内政分别进行探讨,有利于深化对春秋贵族政治变迁规律性和特殊性的认识。

本文第四章考察了列国卿族兴废与内政变迁的过程及特点,与第二章、第三章的内容形成相互补充。

在研究方法上,本文以马克思主义唯物史观为指导,在充分吸收前贤研究成果的基础上,广泛搜求、深入挖掘文献典籍,并结合地下出土的考古材料。

尽力理清春秋贵族政治变迁的过程,从而得出某些规律性的结论。由于贵族政治是一个传统的学术课题,所涉内容又相当广泛。

笔者仅就其中几个重要的专题进行了一些探讨。文中难免偏颇舛误之处,恳请方家不吝赐教。