“长安”士人过散关而望长安,大散关为诗人带来了不同的生命体验

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自知识巨轮的《士人过散关而望长安,大散关为诗人带来了不同的生命体验》,希望大家喜欢。

关中地区以其易守难攻的地理位置,富饶发达的农业体系,以及丰富悠久的历史文化成为中国古代历史上当之无愧的“帝王州”。而大散关的建立与控制便是形成这“帝王州”诸多条件中不可或缺的要素之一。“(大散关)自古南北之险要也。

”八百里秦川,自南以大散关为界,对于唐代士人而言,散关之北是繁华的关中,是威严的帝都,是成就功业,梦想开始的地方,而散关之南,是历史悠久的巴蜀,是有“扬一益二”之称的成都,是回乡的喜悦或羁旅的惆怅。

散关南北,各有羁绊。此外,秦蜀之间的交通也由大散关扼守,来往于长安与蜀中的文人士子无论是应举、赴任,还是游幕、奉使,抑或是升迁、贬谪,都需要经过大散关,大散关也由此进入到文人的行旅生活之中,融合着文人的心绪,成为一种可书写的地理景观,最终进入到文学的殿堂。

一、大散关的历史地理考察

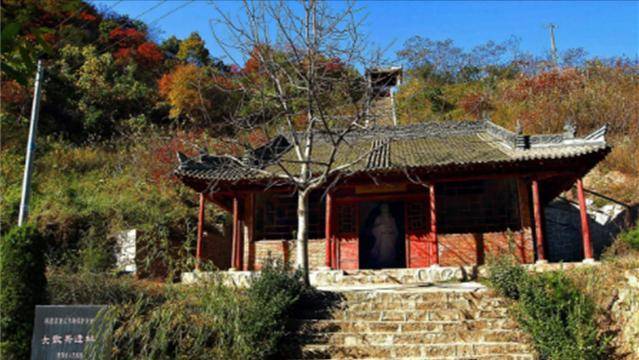

据《元和郡县图志》记载,唐代的散关位于凤翔府宝鸡县西南五十二里处。散关之名,一说得于古散国之地,二说得于散谷水,三说由于其建在大散岭之上,因称为大散关。其北有发源于陈仓山下的陈仓水,也即渭南之清水河,清水自东南流注于渭水最终汇入黄河,其南有发源于大散岭的大散水,也即故道水,故道水西南流入嘉陵水而汇入长江,大散关实际是南北的分水岭,是阻隔南北,控扼秦蜀的重要关隘。

关于大散关的建制,各大史籍以及地方志并没有明确记载。可推测,散关至迟在西汉时期便已经设立。此后的时间里,散关的地位日趋重要。和平年代的大散关承担着普通关隘稽查行人,收缴赋税,便利交通的作用。

战争时期,大散关便成为兵家必争之地。唐朝之后,宋金在秦岭山脉的对峙让大散关再次成为战争的焦点,这以后,随着经济政治中心的远离,大散关的战略地位便不如此前重要。

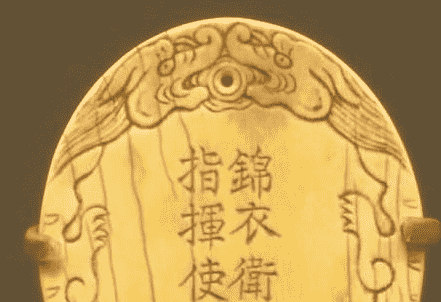

作为唐代关津之一,“京城四面关有驿道者为上关”,散关自是上六关之一,为长安之西南门户,把守严密。自古关有关令,负责稽查过往行人。传说老子西去,过散关,关令尹喜留老子著《道德经》五千余言。据《唐律疏议》记载,关有前后两门,行人往来,至关,需有公文,方可通行,不可私度,更不可不由关门别寻他路而越度。

此外,大散关在唐代西南与西北的交通路线中,也占有重要地位。古代道路中,关隘和栈道一样,是交通建设中的基本要素。大散关地处秦蜀要路,为关中与巴蜀往来之重要关口,自古有“川陕咽喉”的美称。散关无论是在军事还是在交通方面,都有着举足轻重的意义。

二、风光描绘下的大散关

唐代士人群体的流动性非常大,科考、奉使、仕宦、贬谪、入幕、游历,这种高度的流动性使得道路关津得以进入唐人的创作当中。大散关作为沟通秦蜀的雄关隘口,往来文人不绝如缕,蜀地又颇受唐代文人的喜爱,王勃、王维、李商隐、罗邺、雍陶等皆曾自散关入蜀。在艰辛的行旅生活中,诗人的心绪总会与大散关连结在一起,形成独有的地理感知,这种地理感知化为诗篇,使大散关的形象更为生动具体。

自古蜀道皆云难,李白《蜀道难》一首道尽了蜀道的艰险,也让蜀道之难深入人心。大散关作为散关凤兴道的起点,道路险难为时人所公认。曹操曾入汉中征伐张鲁,过散关时,便有“牛顿不起,车堕谷间”之句。

唐总章二年五月,王勃自长安入蜀,写下《散关晨度》,一大早,日光初照,空气清新,山路不见半点尘埃,大散关人来人往,各色身份,各色气质,王勃背着行囊,行于其间,与这些人一同通过了刚打开的关门,“重门临巨壑,连栋起崇隈”,重重关门之外,是万丈的深壑,放眼望去,重叠的栋宇随山势而起,连绵不绝,散关之雄险,凭此二句,跃然纸上。

王维也曾游蜀,有《自大散以往深林密竹蹬道盘曲四五十里至黄牛岭见黄花川》一诗,大散关本是秦岭一部分,从大散关南下,山路陡峭,数里三歇,其间茂林修竹,人在山间行走,松上雨声飒飒,石中溪水潺潺,“静言深溪里,长啸高山头”,听流水低语,学古人长啸,物我合一,何其自在,而后,眼中所见之景随着步履切换,抬眼望去,秦岭之南云雾蔼蔼,青郁的树林仿若浮在半空之中,临高眺望,如此壮美空旷之景,足以让胸襟也随之宽广。

行旅感怀下的大散关

士人过散关至巴蜀,亦过散关而到长安,大散关布满了行旅士人的足迹,也感受着他们的心绪。陈子昂原是蜀地梓州射洪人,科考入京,辗转于长安洛阳。垂拱三、四年间,陈子昂自洛阳经过函谷关入长安,又从长安回蜀中,行至散关,写下《西还至散关答乔补阙知之》一诗。

陈子昂与乔知之私交甚笃,两人曾一同随刘敬同北征,第一次北征结束,陈子昂南归,知之仍旧北上戍边。昔日北征的情景尚历历在目,所以,当陈子昂一路跋山涉水,历经艰辛,终于抵达散关,踏上蜀道之时,内心的激动是不言而喻的,“揽衣度函谷,衔涕望秦川。”

过函谷关入长安尚且感到欣慰,更何况如今是到达了散关,蜀国的门户,“蜀门自兹始,云山方浩然。”一入散关,便仿佛看见了蜀中山川,开启了入蜀的行程,家乡也就近在咫尺了,此情此景,怎能不与友人分享,怎能不叫诗人欣喜万分。

对于过散关回乡的诗人来说,看见散关,即看见了家乡,看见了温馨,可是对于即将羁旅蜀中的外乡人来说,看见散关,便如同看见了漂泊。

罗邺亦是一生不得意之人,也曾到过蜀地,有《大散岭》诗,后来又北上长安准备再一次的科考,其《自蜀入关》一诗云:“文战连输未息机,束书携剑定前非。”科场虽然连连失意,但赴考报国的机心却从未停息,时值深秋,西风萧飒,一人一马,进入关门,继续赴考,羁旅之愁迎面而来,“匹马出门还怅望,孤云何处是因依。”

驻马远望,山间炊烟袅袅,人户各有安乐,只有自己这个异乡人奔波于路途,连年不中,羁旅半生,如同天边孤云,漂泊无依,不知何处可安定,不知何处是家乡。人的生命体验本不尽相同,各有各的欢喜悲愁,大散关作为见证者与触发者,带着这些心绪,融汇在诗人的笔端,描绘出各具风味的人生百态图。

国运体察下的大散关

大散关作为沟通川陕的重要关口,作为长安的西南门户,与长安,乃至国家的命运息息相关。散关之北是大唐中后期的军事重镇凤翔府,东北是长安,帝国的心脏。广德元年,吐蕃大举入侵,陷兰、河等州。

大散关以北是西府重镇,党项焚之,断绝官军追击之路,散关以南是巴蜀腹心,朝廷焚之,以绝吐蕃往腹心深入。中晚唐社会多有动荡,此时期的诗人在面对大散关时,赤诚的忧国之情不经意之间便涌上了心头。

广德元年夏,吐蕃入侵,陷陇右之地,代宗仓皇出逃陕州。杜甫时在梓州,陪宴登楼之际,不免忧心忡忡,河陇尽陷,长安事乱,朝廷在烧毁的散关之北,社会又将动荡不安。同年八月,房琯于赴京途中病逝,杜甫赴吊,世乱与友丧接踵而至,再看着被烧毁的大散关,杜甫愤然写下《王命》一诗。

西蜀地形本为天险,可惜国无名将,没有出现像韩信那样运筹帷幄的将帅之才,只能烧栈而御,国家在一步步衰败,眼见衰颓之势不能遏止,便是恸哭,亦不能消解杜甫心中的忧虑。

唐文宗开成二年十二月,李商隐从兴元府奉恩师令狐楚丧回长安,入散关,度渭水,经凤翔府,一路行来,亲眼见到乡村凋敝,田地贫瘠,百姓贫困,农具毁弃,耕牛饿死,村落不再炊烟袅袅,十户人家无一家完整。

想当年贞观、开元盛世,岐州长官爱民如子,百姓何等富足,天宝后期,太子被诬陷赐死,李林甫争权乱政,贵妃养虎为患,安史之乱、甘露事变,又逢久旱不雨,黄尘飞扬,天灾人祸齐齐降临,穷苦百姓被迫为盗,禁军官兵也凶残异常,这里还是西府重镇,长安右辅,京畿之地,尚且衰败如此,可想帝国上层操持权柄的人,是多么的尸位素餐。

时大唐王朝日薄西山,宦官专制凶残,藩镇嚣张跋扈,国事衰败,盛世难继。纵使帝王英明,欲除乱党,也是有心无力。安乐时期的诗人是过散关而心怀憧憬,此时的李商隐却是过散关而心怀戚戚。