“尼日利亚”奥杜杜瓦传说:西非约鲁巴人起源的历史叙述

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自澎湃新闻的《奥杜杜瓦传说:西非约鲁巴人起源的历史叙述》,希望大家喜欢。

西非约鲁巴人是一个非常重视历史传统的族群,他们今天广泛分布在尼日利亚、贝宁和多哥境内。在约鲁巴社会中,一人一地,即奥杜杜瓦(Oduduwa)和伊勒-伊费(Ile-Ife)在追溯祖先脉络过程中占据着崇高的地位,某种程度而言,二者是他们历史文化根基的核心象征、民族自豪感的根源。位于今日尼日利亚奥逊州的伊勒-伊费城,一直以来作为约鲁巴人的发祥地并无过多争议,无论历史考据,抑或口头传说皆有佐证。由于早期缺乏文字记载,代表祖先的英雄人物——奥杜杜瓦,围绕其相关的传说故事和历史争辩则颇具神秘色彩和解释张力。梳理近现代以来约鲁巴民间社会与知识界有关奥杜杜瓦的种种叙事,或许有助于一窥这一族群的历史心性。

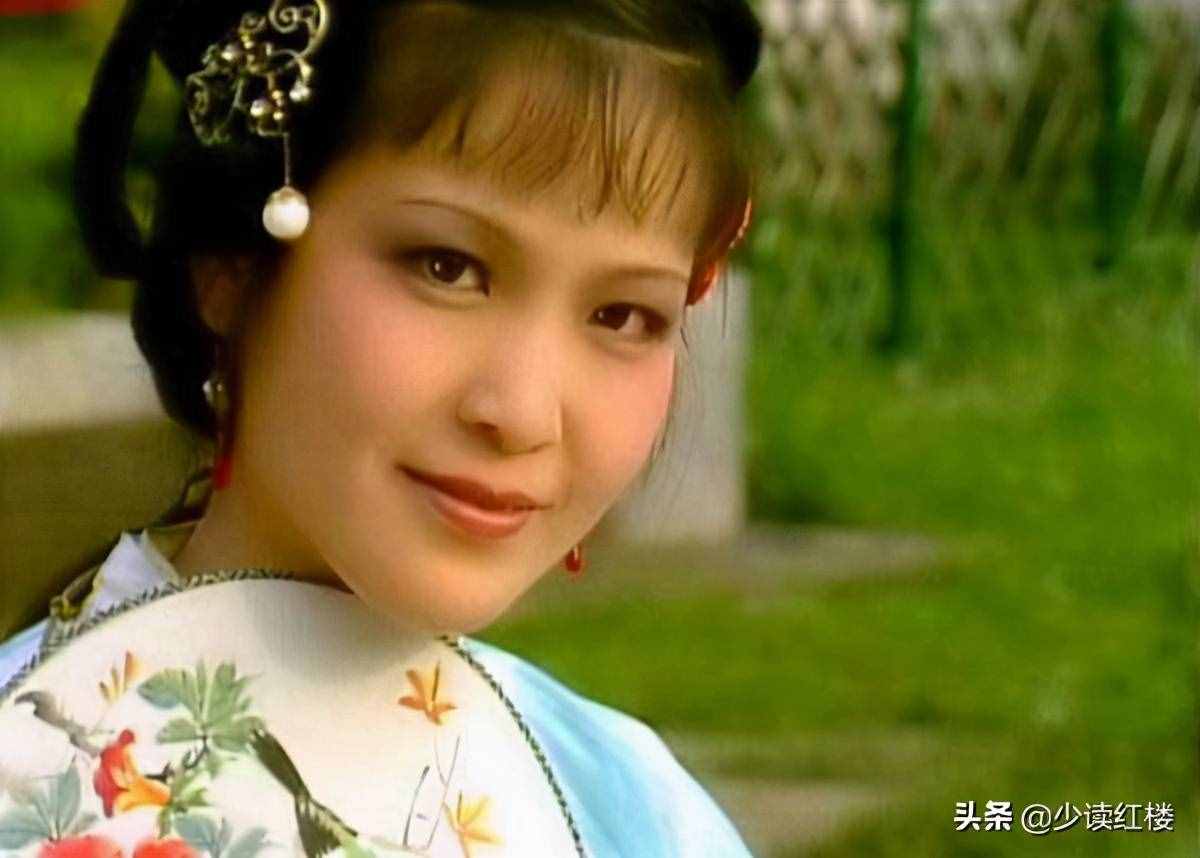

尼日利亚人将现藏在大英博物馆的伊费铜制品头像认作祖先奥杜杜瓦,它大概制造于12-14世纪

原住民或外来移民?

如今约鲁巴社会中,许多约定俗成的口头故事把奥杜杜瓦描绘成了民族历史的源头,地方传统政治制度视其血脉传承为合法性来源的关键性依据。近一个多世纪以来,民间口头故事与学界的文字载述却形成了两种截然不同的叙述走向。在后者眼中,奥杜杜瓦传说俨然变成了一块蕴含早期族群历史细节的活化石,期望借助它来解释厘清约鲁巴族开端的模糊疑题。

其一,普罗大众口耳流传的创世说。在约鲁巴奥约王国的传统故事中,世界起初只有漫漫无垠的水,至高无上的神奥卢杜马睿(Olodumare)将奥杜杜瓦从天堂带至人间,创造了土地与人类,奥杜杜瓦及其随从便定居在伊勒-伊费。19世纪英国殖民探险家理查德·兰德和美国传教士托马斯·杰斐逊·鲍文(Thomas Jefferson Bowen)的个人笔记为它提供了印证。此叙事带有浓烈的神话信仰色彩,与其他神话故事的境况相似,多在口头文学中为人津津乐道。但在约鲁巴人看来,伊勒-伊费是族群精神世界的中心、文明的摇篮,奥杜杜瓦的地位已然超越了现实层面的国王,抬升为神明般的存在。事实上,这正是所有约鲁巴人视自己为奥杜杜瓦子孙后代之集体心理观念的由来。约鲁巴社会的传统领袖是这一叙事的坚定拥趸者。按照传说,奥杜杜瓦开启了约鲁巴社会君主制的政治体制,他派出众多儿子们到各地建立了城邦统治,从而塑造了历史上约鲁巴族的政治版图。举凡约鲁巴土地上领主国王(Oba)欲彰显自身政权的合法性,须追溯个人血脉源于奥杜杜瓦系支,这一传统至今乃是不可撼动的原则。经过世世代代的传承与维系,创世说下的奥杜杜瓦被推举至精神观念上一种象征民族身份标志的图腾。

随着近代语言学科的发展,语言学家们向上述离奇传说发起了质疑。20世纪中期,罗伯特·盖尔斯顿·阿姆斯特朗(Robert Gelston Armstrong)在著作《西非的语言研究》(The Study of West African Languages)中表明,约鲁巴语属于非洲尼日尔-刚果语系分支克瓦(Kwa)语言中的一种,距今3000至4000年前,它就已初步演进为单独的一支。这个观点后为本土历史学家纷纷引用,籍此佐证族群历史之久远。其次,奥杜杜瓦生活的年代引起了学者的兴趣。根据有关伊勒-伊费陶瓷碎片道路的考古学发现,尼日利亚历史学家们借助君王谱系推演,估算出他大致活跃于公元8世纪。同一时期,约鲁巴语言研究见长的阿德·奥巴耶米(Ade. Obayemi)教授结合语言学证据,以及其他学者的君王年限研究,估测奥杜杜瓦应该生活在公元10世纪。尽管细枝末节有些微出入,但他们的结论却殊途同归,凭此来推翻奥杜杜瓦开创了约鲁巴族群历史之种种传说。另外,解构其名字含意的也大有其人。

19世纪上半叶的尼日利亚南部村庄

其二,20世纪上半叶知识界盛行一时的外来移民说。1921年,由约鲁巴人牧师萨缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)的遗稿整理而成的《约鲁巴人的历史》(The History of the Yorubas)付梓出版。此书是首位由约鲁巴人撰写的有关这一族群详细历史的恢弘巨作,是目前载述约鲁巴人发展脉络最全面且权威的民族经典,常被后世学者奉为解读约鲁巴族群历史的圭臬。书中开篇描述约鲁巴人的起源时,表示奥杜杜瓦来自遥远的异域他乡,他本是一位麦加王室拉穆鲁杜(Lamurudu)的儿子,为了躲避阿拉伯世界的政治危机,带领民众辗转西迁至今日的尼日利亚境内。归因于这本著作的特殊地位及意义,许多约鲁巴族及其他读者对它深信不疑,奥杜杜瓦属于外来移民的说法遂不胫而走。

若仔细考证,这个故事版本最早可追溯到19世纪英国著名的非洲探险家休·克拉伯顿,援引自尼日利亚北部弗拉尼人索科托帝国的苏丹穆罕默德·贝洛所编写的历史文章。克拉伯顿曾两度深入尼日尔-博尔努地区考察,与贝洛苏丹相识,从他那获悉了大量当地风土人情、历史地理等知识。约翰逊编写《约鲁巴人的历史》过程中,采纳了克拉伯顿的旅行记述。后来也有人推测,贝洛的文集可能是参考了17世纪一位曾旅居在约鲁巴旧奥约城的穆斯林学者丹·曼萨尼(Dan Mansani)的言录。不管如何,穆斯林的宗教观念极有可能主导了这一叙述逻辑,原因如下。

约鲁巴人19世纪中叶以前尚处在无文字的社会,未能有记载族群历史的文献资料。从而,一方面,他们一开始便丧失了撰写解释自身历史的主动权,作为“文明世界”的外来者,克拉伯顿未加思索地采纳了弗拉尼人的解释,约翰逊编撰本族群历史时也只能依借仅有的“信史”以资参考。另一方面,军事上告捷的弗拉尼人试图继续在文化层面维持着胜利者的优势,当解释约鲁巴人起源时,他们有意识地将战败的异教徒纳入伊斯兰教的宗教信仰诠释体系之内。18世纪末至19世纪初期,适值西非掀起轰轰烈烈的伊斯兰圣战运动,受封为哈里发的运动领袖乌斯曼·丹·福迪奥,建立了强盛的弗拉尼帝国,穆罕默德·贝洛便是其次子。贝洛博学强识,任哈里发期间文治武功,弗拉尼圣战分子一度大举南下入侵约鲁巴城邦,击败并摧毁了后者的核心政权——旧奥约帝国。约鲁巴人口密集的北部众多城镇相继向索科托国俯首称臣,大批民众改信伊斯兰教。置于此种历史背景,约鲁巴人祖先奥杜杜瓦会来自伊斯兰教的圣城麦加,自然显得合乎情理了。

需要指出的是,上述叙事虽未否定奥杜杜瓦来临之前就有约鲁巴人存在,但是它认为奥杜杜瓦来自中东地区的文化传播论,仍有商榷的余地。无独有偶,19、20世纪西方殖民统治肆意贬低非洲大陆的古代文明,加之学界极力鼓吹非洲历史“空白论”和“外来说”等欧洲中心论观点,严重干扰了尼日利亚本土历史学家关于约鲁巴起源的认知。譬如,《约鲁巴人的历史》出版二十余年后,信奉“含米特理论”的历史学家乔纳森·奥卢米德·卢卡斯(Jonathan Olumide Lucas)在其《约鲁巴人的宗教》(The Religion of the Yorubas)中,主观断定约鲁巴人起源于北非古埃及文明;得益于非洲考古发掘的喜人进展,接连发现的大津巴布韦文化遗址、麦罗埃文化遗址和诺克文化遗址令人瞠目,以文化传播主义为纽带的非洲黑人文明引起重视。同一时期,尼日利亚历史学家萨布瑞·奥拉德尼·彪巴库(Saburi Oladeni Biobaku)亦坚称,约鲁巴族来自于库施文明的麦罗埃地区,他们受到了埃及人和犹太人的影响。

无论是源于伊斯兰教的土地,抑或是北非古代文明中心,第二类外来移民说一言以蔽之,都希望为以奥杜杜瓦传说为外衣的约鲁巴人起源论寻找一个“文明的胎记”。它不仅生动体现了“我族中心论”与“欧洲中心论”作用下,创造和改编民族神话的动机与手段,更折射出了类似约鲁巴族弱势一方,精英群体书写本族群历史缺乏底气,他们自觉或不自觉地坠入了“文字即历史”这类偏见的窠臼。

早期西非内陆地图

民族主义的叙事回归

恰如本尼迪克特·安德森总结的,世界范围内的第四波民族主义起势风靡于亚非殖民国家,是对帝国主义的反应。进入20世纪60年代,众多非洲国家纷纷摆脱殖民统治,宣告独立。民族知识分子或社会“双语精英”效仿欧洲民族国家的叙事,也展开了全方位的民族神话建构过程。反映到学界,竭力批驳西方殖民思想、强调民族自信心的非洲民族主义史学一时风光无两,尼日利亚的伊巴丹学派正是其主要代表之一。

以肯尼思·戴克和阿德·阿贾伊为首的伊巴丹学派历史学家们十分重视口头证据对于研究非洲古代史的作用,强调跨学科知识的借鉴,主张利用学者自身语言文化背景的优势,书写地方族群的历史。反对欧洲中心论,复活非洲主体意识,是他们研究成果的共同特征。这一学派的大多数学者来自就近的约鲁巴族群,编撰和修正本民族的历史成为他们热衷且富有激情的事业。探讨奥杜杜瓦神话的第三种进阶版解释,故而呼之欲出:奥杜杜瓦来自与约鲁巴打交道的周边地区,或者他就是土生土长的约鲁巴人。

支持这一立场的学者典型有约瑟夫·阿德波瓦莱·阿坦达(Joseph Adebowale Atanda),他担任过伊巴丹大学历史系的主任,是现代研究约鲁巴历史的权威之一。1980年,他的普及性读物《约鲁巴简史》(An Introduction of Yoruba History)出版,简要勾勒了约鲁巴历史的整体面貌,受众颇广。谈及约鲁巴人的起源主题时,书中明确反对奥杜杜瓦来自北非埃及或库施帝国的观点,而是提出奥杜杜瓦是伊费周边地区移民的设想。换言之,阿坦达表示,他及其追随者应该是西非地区的原住民,并非来自遥远异域的北非或阿拉伯地区。究其缘由,首先,上文提到的语言学论断给出了有力支撑,同中东或埃及的微弱联系相比,史前约鲁巴人与周边人群的互动显得尤为密切;其次,奥杜杜瓦这一名字本身酷似约鲁巴人名字,殊异于阿拉伯或北非地区的人名;最后,东边邻居贝宁人的口头传统提供了一条带有争议性的佐证,即奥杜杜瓦是埃多人的一位王子。事实上,埃多语中的确发现有idoduwa一词能与之对应。有趣的是,笔者询问过当地约鲁巴民众对于上述传言的看法,他们无一例外地表现出惊讶和不可置信,毅然否认祖先会来自毗邻的埃多族。

J.F.Atanda教授

奥杜杜瓦是约鲁巴人的猜想,还与口头传统中他建立并巩固政治统治的细节经历有关。在一则主流的口述故事中,他作为伊勒-伊费人群头领集中领导权时,面临了来自同样由奥卢杜马睿神带至凡间的奥巴塔腊(Obatala)的挑战,后者比奥杜杜瓦更加强大,奥杜杜瓦最终在联合其他头领奥巴梅里(Obameri)的情况下才将他击败。除了消除内部的权力危机,化解外部威胁的故事也突显了奥杜杜瓦民族英雄的人物光环。他率领伊勒-伊费的民众打败了同样说约鲁巴语的乌博人(Ugboh),并赢得了地区霸权,为缔造奥杜杜瓦王朝奠定了基础。这两则传说皆在约鲁巴民间口述传统中有着非常详细的描绘,各种版本大体相似,以致于加强了阿坦达充分认可奥杜杜瓦是约鲁巴先民的合理性。

要知道,阿坦达抛出以上观点的时期恰恰是尼日利亚国内民族主义蓬勃发展的鼎盛阶段,社会各界开始了塑造民族意识的系列工程,收音电台、图书出版、公开演讲,乃至政治党派都纷纷投身其中。尼日利亚三大主体族群各雄踞一方:豪萨-弗拉尼人控制北部,伊博族领导东部,约鲁巴族主导西南地区。独立前后,殖民政府实施的,包括“间接统治”与《理查兹宪法》在内的扩大地方自主权的分化政策逐渐显露出助长族群利益至上的地方主义趋向。众多政党如雨后春笋般涌现,其中约鲁巴族出身的政治家奥巴费米·阿沃洛沃建立了“行动派”(AG)政党,他常利用奥杜杜瓦神话和伊勒-伊费城是民族摇篮的共识来作为政治动员的工具,并创立了一个意为“奥杜杜瓦的子孙”的文化组织——“埃格博·奥莫·奥杜杜瓦”(Egbe Omo Oduduwa)。作为约鲁巴族的首位现代政治领袖,阿沃洛沃曾出任西部地区的第一任总理,社会威望和影响力巨大,但他也是一名坚定的约鲁巴民族主义者,早在殖民时期便创立了宣扬民族主义思想的《尼日利亚论坛》报纸。约鲁巴民族主义热潮中,受众范围最广的收音电台首当其冲,大放异彩,一批说约鲁巴语的地方电台注册成立,讲授约鲁巴历史知识、探讨传统价值观和智慧的文化栏目更仆难数。上文提到的《约鲁巴简史》,正是阿坦达六年前于“尼日利亚电台”作“约鲁巴史漫谈”节目收到听众们广泛好评后,整理而成的文字修订本。

值得一提的是,或许出于恪守客观理性的学术要求,又或者因目睹数十载地方狭隘民族主义对社会和国家政治的戕害,阿坦达晚年决定温和妥善地处理这一民族神话的争议性。2007年,根据他未竟遗稿整编的《1800年以来的约鲁巴族通史》(A Comprehensive History of the Yoruba People Up to 1800)出版,著作中他改弦易撤,主张不应再将奥杜杜瓦神话建构为约鲁巴族的起源,取而代之的是,着更多笔墨来探析复原奥杜杜瓦时代之前族群社会政治与经济发展的实际面貌。质言之,淡化奥杜杜瓦传说的伟大光辉与非凡意义,只是客观地把奥杜杜瓦王朝归入为族群不同历史阶段的一个转折过渡期。

可以注意到,近年来约鲁巴奥杜杜瓦传说在学界和现实生活呈现出两种不同走向的新变化。一方面,出版的有关约鲁巴人通史新著大量吸收了诸如考古学、语言学、经济学和社会学等其他学科的新发现或观点,不似学人前辈那般将奥杜杜瓦传说作为开篇章节的重心,其在论述约鲁巴人起源章节中往往轻描淡写而过,比如斯蒂芬·阿德班吉·阿金托耶(S. A. Akintoye)的《约鲁巴人的历史》(A History of the Yoruba People, 2010)、阿里彼得斯·乌斯曼(Aribidesi Usman)和托因·法洛拉的《约鲁巴通史》(The Yoruba from Prehistory to the Present, 2019)以及阿金武米·奥贡迪兰(Akinwumi Ogundiran)的《约鲁巴新史》(The Yoruba: A New History, 2020)。他们在补全20世纪约鲁巴族社会政治的新变化及海外离散人群内容之外,都强调校正以约翰逊的民族史经典《约鲁巴人的历史》为代表的既往旧作。另一方面,随着尼日利亚内战以来的分离主义长期未能消弭,全国各地的地方民族主义团体越渐活跃。在约鲁巴地区,民族自决组织“奥杜杜瓦子孙之道”(Ilana Omo Oodua)最为积极,其声称的组织目标是寻求约鲁巴人领土的独立,最终缔造一个奥杜杜瓦共和国(Oduduwa Repulic)。颇具喜剧化的是,这一组织当前的领导人正是上文熟稔族群往昔的历史学家阿金托耶。其他利用奥杜杜瓦祖先神话的社团还有奥杜杜瓦人民大会(OPC),它同样是约鲁巴民族主义组织,旨在应对其所谓的约鲁巴人政治边缘化的问题,热衷于鼓吹约鲁巴族自治和推广约鲁巴文化。于这些怀有政治抱负的激进人士而言,奥杜杜瓦祖先无疑是吸纳更多支持者的明亮旗号。

“奥杜杜瓦共和国”旗帜

如同其他建构集体身份的组成部分——语言、服饰、传统宗教及道德准则,祖先传说的集体记忆时常随着时代情境的变迁而发生程度深浅不一的调整。虽历经多个历史时期的演变,奥杜杜瓦祖先的事迹传说始终盘旋在约鲁巴人的精神和政治生活之中。诚如王明珂所言,“以英雄祖先事迹为起始的‘历史’,也是一种历史心性之产物”(《羌在汉藏之间:川西羌族的历史人类学研究》序言),某种程度来说,奥杜杜瓦传说的版本流变可谓尼日利亚约鲁巴族适应历史进程中,理解历史、主动利用乃至打扮历史的精彩缩影,它凝缩了全球范围,尤其是第三世界众多本土民族过去及当下审视历史的复杂态度。